2015年10月10日

高気密高断熱でなく低気密高蓄熱その2

高気密高断熱でなく低気密高蓄熱その2

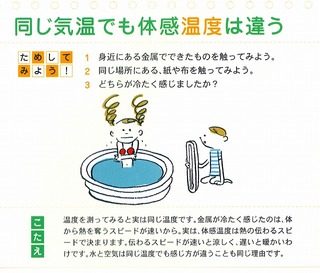

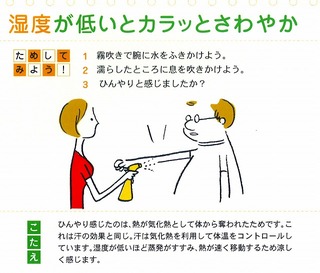

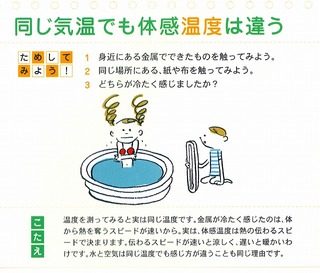

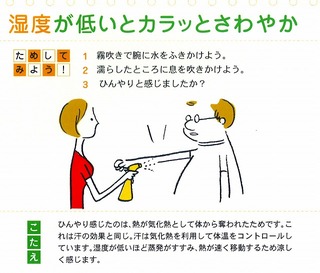

私たちが”暑い””寒い”を感じるのは、各自それぞれの体感です、体感は、空気の温度(室温)、相対湿度、放射熱(輻射)、気流+着衣、代謝によって左右されますが、体感は個人差があり一律でないので、ある室の温熱環境を、”暑い”と感じる人もいれば”暑くない”と感じる人もいるわけです。

今、日本では、一般的に、温熱環境を空気の温度でコントロールする方法が一般的です、そう、エアコン(空気調和機器)を使い、主に空気を暖めたり冷やして室温(温度)をコントロールします。

この時、屋根、天井、壁、床、開口部の断熱性能が低いと、熱損失でエネルギー消費量が大きくなってしまいます。

一方、壁・床・天井等からの空気の気流による漏れは、熱損失を招いたり、室内の壁・床などの表面や壁体内で、空気中の水蒸気が飽和して結露(カビの発生とダニの繁殖、健康と被害、住宅の耐久性の低下)を生じさせます。

空気の漏れはエネルギー消費量と健康面で損失となり、不快感をまします、そのため、各部位を断熱すると共に室内と屋外の空気の流れを遮断し、水蒸気の移動を防止します。

こうした手法で断熱性と気密性を高めた住宅を高気密高断熱の家と呼んでいます。

※高気密高断熱の性能の基準はあるわけでなく、日本的な曖昧なキャッチフレーズといえる、一般解として上記程度の性能を有する住宅を、建築関係者の共通理解として指すのだと思う。

性能的には、断熱平成25年度省エネ基準:静岡県(5/6/7地域)でUA値0.87W/m2.K相当まで強化し、相当隙間面積(cm2/m2)が5cm2/m2(静岡県地域)以下の性能まで高めた時、高断熱高気密住宅、と呼んでいるようです。

エアコンで温熱環境をコントロールする方法は、手軽で便利なので広く普及していますが、一方、エアコンにも問題点があります。

その点は次回のブログで!

※低気密高蓄熱という手法は、長年民家の温熱環境を調査されてきた金田正夫氏(無垢里)が提唱されています。

私たちが”暑い””寒い”を感じるのは、各自それぞれの体感です、体感は、空気の温度(室温)、相対湿度、放射熱(輻射)、気流+着衣、代謝によって左右されますが、体感は個人差があり一律でないので、ある室の温熱環境を、”暑い”と感じる人もいれば”暑くない”と感じる人もいるわけです。

今、日本では、一般的に、温熱環境を空気の温度でコントロールする方法が一般的です、そう、エアコン(空気調和機器)を使い、主に空気を暖めたり冷やして室温(温度)をコントロールします。

この時、屋根、天井、壁、床、開口部の断熱性能が低いと、熱損失でエネルギー消費量が大きくなってしまいます。

一方、壁・床・天井等からの空気の気流による漏れは、熱損失を招いたり、室内の壁・床などの表面や壁体内で、空気中の水蒸気が飽和して結露(カビの発生とダニの繁殖、健康と被害、住宅の耐久性の低下)を生じさせます。

空気の漏れはエネルギー消費量と健康面で損失となり、不快感をまします、そのため、各部位を断熱すると共に室内と屋外の空気の流れを遮断し、水蒸気の移動を防止します。

こうした手法で断熱性と気密性を高めた住宅を高気密高断熱の家と呼んでいます。

※高気密高断熱の性能の基準はあるわけでなく、日本的な曖昧なキャッチフレーズといえる、一般解として上記程度の性能を有する住宅を、建築関係者の共通理解として指すのだと思う。

性能的には、断熱平成25年度省エネ基準:静岡県(5/6/7地域)でUA値0.87W/m2.K相当まで強化し、相当隙間面積(cm2/m2)が5cm2/m2(静岡県地域)以下の性能まで高めた時、高断熱高気密住宅、と呼んでいるようです。

エアコンで温熱環境をコントロールする方法は、手軽で便利なので広く普及していますが、一方、エアコンにも問題点があります。

その点は次回のブログで!

※低気密高蓄熱という手法は、長年民家の温熱環境を調査されてきた金田正夫氏(無垢里)が提唱されています。

Posted by pasarela at 17:53│Comments(0)

│健康・清涼な空気に包まれて