2012年11月19日

知恵と工夫の設計…伝統建築に学ぶ

「時ノ寿木組の家」

「時ノ寿木組の家」NPO法人時ノ寿の森クラブと協働した山から始まる家づくりの提案。

知恵と工夫の設計…伝統建築に学ぶ

「知恵と工夫の設計―伝統建築に学ぶ」と題した講演会で金沢、松江、東京、高知、鶴岡(山形)、日田(大分)の計6カ所を巡演するキャラバンツアーを開催され、東京会場に参加した。

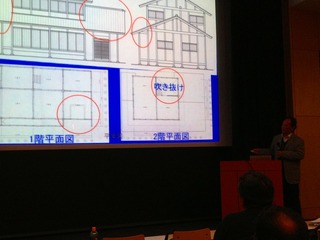

9月に行われた実物大振動台実験を踏まえ、伝統的木造建築物のこれからの設計法の考え方について、「伝統構法とは何か?」を探るために全国の、江戸時代から明治期の建物の調査(21箇所)によって得られた知見を説明をするという勉強会。

司会の松井さん(木組の師匠)

設計法を説明する斉藤設計法作成WGの斉藤先生

伝統建築の定義を説明する麓名古屋工業大教授

石場建てを含む伝統的構法の良さを活かした実務に使える設計法として。

1 ) 限界耐力計算によらず比較的簡易な計算に基づく「標準設計法」。

2 ) 伝統的構法の地域性にも適応できるよう限界耐力計算同等の計算を用いる「詳細設計法」。

3 ) より高度な時刻歴応答解析を用いて、あらゆる建物に適応できる「汎用設計法」。

と目的に応じて使える3つの設計法を検討しているようですが、今回の講演では、それぞれの設計法の概要が紹介された。

主催は伝統的構法の設計法作成及び性能検証実験検討委員会で、この検討会は、石場建て構法を含め、実務者が使いやすい伝統構法の設計法を確立するために、数年前に大学の研究社と設計者・大工等の実務者で構成され、実物大実験等を行い、実務者が実践的に使える設計法の作成を目指すことを目的としてつくられた。

今回の講習では、全国21箇所の調査結果から、一般的に知られている在来木造工法は、洋風建築が読み替えられた物で、本来の日本的な木造工法とは似て非なるものだったなど興味深い話も多かった。

しかし、この設計法が確立して大手を振って伝統的な建築を建てられるまでには、なお紆余曲折があることだけは確かなようだ。

Posted by pasarela at 18:31│Comments(0)

│●伝統的構法に学ぶ