2017年08月18日

加寿喜と書いて”かずき”と読む

加寿喜と書いて”かずき”と読む

このお盆休み、美濃・郡上八幡・高山を巡った、何処も伝統的建造物群保存地区が設けられ、歴史的な町並みの保存が図られている。

”かずきの間と言います。”

”かずき?どんな意味ですか?”

”加寿喜と書いて、かずきと読みますが、意味は分かりません。”

意味ありげに置かれている調度品にも惹かれて、さらに質問。

”将棋の盤のような置物は?”

”飛弾高山は家具の産地、地元のデザイナーがデザインしました。”

”かずきの間は昭和43年から公開されました、それまでは非公開だったんです、で、それを記念して置かれています。”

断片的な会話で、意味がもう一つの不明でしょうから詳しく。

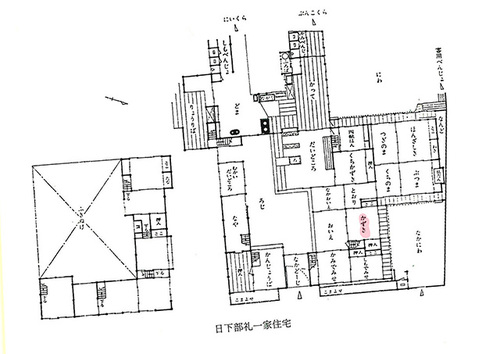

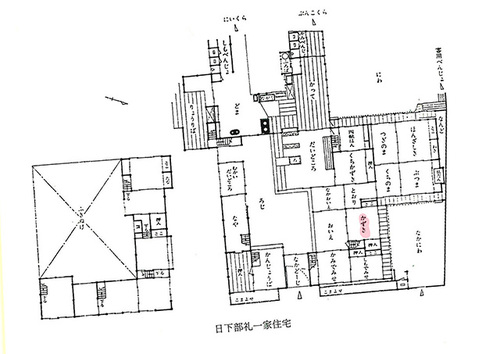

先の会話は、現在民芸館として公開されている高山市の伝統的建造物群保存地区にある日下部家の受付の男性との少々頼りない会話の一部だ。

日下部家は江戸民家の集大成とされる民家、多数の座敷があるがその中の一つ、奥座敷の手前に8畳間の座敷があり、かつて「かずきの間」と呼ばれていた。

日下部家は戦後、ある事情から、当主の意向で生活しながらも民芸館として一般公開したが、この”かずき”と呼ばれた座敷は非公開だった、そして、昭和43年に公開に至った。

”かずきってご存じですか、加 寿 喜と書きます。”

”そうね、私が子供の頃、おばあちゃんは「かずき」の間にいるよ!と聞いた記憶があるわね。でも、なぜ「かずき」というか解らないわね。”

喉を潤す為に立ち寄った日下部家に隣接するカフェ、答えてくれたのは、かつてカフェのマドンナ、現在70歳代前半の女将さん。

どうやら”かずきの間”とは、女性それもおばあちゃんと呼ばれる高齢の女性の居場所だったようだが、それ以上は不明、宿の女将からも収穫無し、それからネットで検索しても出てこないので、一端あきらめる。

掛川に帰り早速調べる。

”かずき”発見、「民家は生きてきた 伊藤ていじ 鹿島出版会」以下少々長いが引用する。

”他の地方にない室の名前に、「かずき」というのがある、「かずき」には、ふつう加寿喜」という字が与えられる。

けれど「被き:かずき」の意味で、衣装をかえ室である、しかし同時のこの室は家を支配する者の居室であった。

日下部家には、おばあさんがいた、この部屋には番頭も入る事が出来なかった、金庫はこの部屋の押入にあった、まさに、「かずき」は家長権を象徴する室であった。”

”なるほど、納得!”

一般公開はしていたが大女将の居室は日下部家の象徴、だから見せられなかったんですね。

このお盆休み、美濃・郡上八幡・高山を巡った、何処も伝統的建造物群保存地区が設けられ、歴史的な町並みの保存が図られている。

”かずきの間と言います。”

”かずき?どんな意味ですか?”

”加寿喜と書いて、かずきと読みますが、意味は分かりません。”

意味ありげに置かれている調度品にも惹かれて、さらに質問。

”将棋の盤のような置物は?”

”飛弾高山は家具の産地、地元のデザイナーがデザインしました。”

”かずきの間は昭和43年から公開されました、それまでは非公開だったんです、で、それを記念して置かれています。”

断片的な会話で、意味がもう一つの不明でしょうから詳しく。

先の会話は、現在民芸館として公開されている高山市の伝統的建造物群保存地区にある日下部家の受付の男性との少々頼りない会話の一部だ。

日下部家は江戸民家の集大成とされる民家、多数の座敷があるがその中の一つ、奥座敷の手前に8畳間の座敷があり、かつて「かずきの間」と呼ばれていた。

日下部家は戦後、ある事情から、当主の意向で生活しながらも民芸館として一般公開したが、この”かずき”と呼ばれた座敷は非公開だった、そして、昭和43年に公開に至った。

”かずきってご存じですか、加 寿 喜と書きます。”

”そうね、私が子供の頃、おばあちゃんは「かずき」の間にいるよ!と聞いた記憶があるわね。でも、なぜ「かずき」というか解らないわね。”

喉を潤す為に立ち寄った日下部家に隣接するカフェ、答えてくれたのは、かつてカフェのマドンナ、現在70歳代前半の女将さん。

どうやら”かずきの間”とは、女性それもおばあちゃんと呼ばれる高齢の女性の居場所だったようだが、それ以上は不明、宿の女将からも収穫無し、それからネットで検索しても出てこないので、一端あきらめる。

掛川に帰り早速調べる。

”かずき”発見、「民家は生きてきた 伊藤ていじ 鹿島出版会」以下少々長いが引用する。

”他の地方にない室の名前に、「かずき」というのがある、「かずき」には、ふつう加寿喜」という字が与えられる。

けれど「被き:かずき」の意味で、衣装をかえ室である、しかし同時のこの室は家を支配する者の居室であった。

日下部家には、おばあさんがいた、この部屋には番頭も入る事が出来なかった、金庫はこの部屋の押入にあった、まさに、「かずき」は家長権を象徴する室であった。”

”なるほど、納得!”

一般公開はしていたが大女将の居室は日下部家の象徴、だから見せられなかったんですね。