2023年10月25日

魅惑の館

魅惑の館

青葉の上を吹き渡ってくる緑風が心地よい、東京にいることを忘れさせる。

東京に降り立った目的の魅惑の館は、広々とした庭園の先にあった、魅惑の館とはアール・デコの粋を集めた建築と評される旧朝香宮邸(*1)のことだ。

ヨシコ

“アール・デコの館にしては、装飾性に乏しく、シンプルな表現ね!”

クニオに

“でも、列柱が古典を、縦長の窓が新しい時代=インターナショナルスタイルを暗示しているとおもわない?”

確かに外観はシンプルな印象を与える、これは全体の設計監理を宮内省が行ったことが影響しているかもしれない。

アール・デコはフランスを発祥としアメリカで花開いた、マンハッタンのスカイスクレーパーはその象徴だ。

20世紀初頭の大量生産・大量消費の時代の気分を表し、特にニューヨークはアール・デコ建築の都市と言ってもいいだろう。

旧朝香宮邸はフランスのアール・デコの香りをプンプンとさせる、キュビズムからシューレリアリズムに至る20世紀の前衛的な芸術を吸収してソフィスティケートさせた役割を果たしたアールデコ(*2)の香り がである。

では、アールデコの美学でまとめ上げられた旧朝香宮邸の内部に踏み入ってみよう。

正面玄関では、ルネ・ラリック(*3)がデザインした有翼の女性像をモチーフとしたガラスレリーフ扉が訪問客を出迎えてくれる。

ヨシコ

“素敵! 女性の輝きや聡明さを表現しているわね”

クニオ

“20世紀初頭は様々な分野で女性の才能が開花したる時代、有翼の女性像はそんな時代の気分を表しているかもね!”

大広間から左に視線を向けると、黒い台座に咲く白色の香水塔と呼ばれる噴水機が人目を惹く。

モザイクタイルで幾何学的な模様が施された床、柱の黒と人造石の壁の朱色のコントラスト、三段の掛子と浮遊感のある天井……アール・デコ調の華やかな装いをまとった空間だ。

…… 香水塔の香りが客を饒舌にさせ、その後のおもてなしに期待を膨らませたことだろう。

クニオ

“いやー アール・デコ特有の華やかさと気品があっていいね!”

ヨシコ

“香水塔って巨大な生け花のオブジェかと思ったわ (o^ ^o) / ”

クニオ

“確かに ラパン(*4)もモチーフにしたかも! |* ̄ー ̄| ”

さて、続いて旧朝香宮邸で最も濃密なアール・デコの世界が堪能できる大客室へ。

長い縦窓はハッとするほど高く天井まで達していて優雅だ、その窓からの外光に照らし出された大客室は荘厳でさえある。

シャンデリアもエッチング・ガラスをはめ込んだ扉も格子の枠の壁もイオニア式の柱頭(黒檀だそうです)のある付け柱も素敵だけど それらが織りなす空間はなぜか不思議な世界に観えた。

俗と幽玄は紙一重 …… しばし食い入る様に眺めていると……

その恍惚としたしじまが突然裂けた

“お客様、お客様 息を吹きかけないでください !”

どうもエッチング・ガラスの扉を食い入る様に眺める姿に不安を覚えた係員が口を尖らせたようだ。

ヨシコ

“顔、くっつけすぎ!”

クニオ

“(;´∀`) ”

*1)現 東京都庭園美術館

朝香宮鳩彦王(あさかのみや やすひこおう)夫婦がアール・デコ博覧会に強い影響を受けて建てた邸宅。戦後、外務大臣、首相公邸、迎賓館を経て、1981年に東京都庭園美術館として公開された。

*2)アール・デコ

1910年代から30年にかけてフランスを中心としてヨーロッパを席捲した、ファッション・工芸・建築などの分野に普及した装飾様式の総称。

*3)ルネ・ラリック 1860〜1945

19世紀から20世紀のフランスのガラス工芸家、金細工師、宝飾デザイナー。アール・ヌーヴォーとアール・デコの両時代にわたって活躍。

*4)アンリ・ラパン 1873〜193

フランスの室内装飾家、デザイナー、香水塔の他大広間、大客室、次室などの内装デザインを手がけた。

#木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

青葉の上を吹き渡ってくる緑風が心地よい、東京にいることを忘れさせる。

東京に降り立った目的の魅惑の館は、広々とした庭園の先にあった、魅惑の館とはアール・デコの粋を集めた建築と評される旧朝香宮邸(*1)のことだ。

ヨシコ

“アール・デコの館にしては、装飾性に乏しく、シンプルな表現ね!”

クニオに

“でも、列柱が古典を、縦長の窓が新しい時代=インターナショナルスタイルを暗示しているとおもわない?”

確かに外観はシンプルな印象を与える、これは全体の設計監理を宮内省が行ったことが影響しているかもしれない。

アール・デコはフランスを発祥としアメリカで花開いた、マンハッタンのスカイスクレーパーはその象徴だ。

20世紀初頭の大量生産・大量消費の時代の気分を表し、特にニューヨークはアール・デコ建築の都市と言ってもいいだろう。

旧朝香宮邸はフランスのアール・デコの香りをプンプンとさせる、キュビズムからシューレリアリズムに至る20世紀の前衛的な芸術を吸収してソフィスティケートさせた役割を果たしたアールデコ(*2)の香り がである。

では、アールデコの美学でまとめ上げられた旧朝香宮邸の内部に踏み入ってみよう。

正面玄関では、ルネ・ラリック(*3)がデザインした有翼の女性像をモチーフとしたガラスレリーフ扉が訪問客を出迎えてくれる。

ヨシコ

“素敵! 女性の輝きや聡明さを表現しているわね”

クニオ

“20世紀初頭は様々な分野で女性の才能が開花したる時代、有翼の女性像はそんな時代の気分を表しているかもね!”

大広間から左に視線を向けると、黒い台座に咲く白色の香水塔と呼ばれる噴水機が人目を惹く。

モザイクタイルで幾何学的な模様が施された床、柱の黒と人造石の壁の朱色のコントラスト、三段の掛子と浮遊感のある天井……アール・デコ調の華やかな装いをまとった空間だ。

…… 香水塔の香りが客を饒舌にさせ、その後のおもてなしに期待を膨らませたことだろう。

クニオ

“いやー アール・デコ特有の華やかさと気品があっていいね!”

ヨシコ

“香水塔って巨大な生け花のオブジェかと思ったわ (o^ ^o) / ”

クニオ

“確かに ラパン(*4)もモチーフにしたかも! |* ̄ー ̄| ”

さて、続いて旧朝香宮邸で最も濃密なアール・デコの世界が堪能できる大客室へ。

長い縦窓はハッとするほど高く天井まで達していて優雅だ、その窓からの外光に照らし出された大客室は荘厳でさえある。

シャンデリアもエッチング・ガラスをはめ込んだ扉も格子の枠の壁もイオニア式の柱頭(黒檀だそうです)のある付け柱も素敵だけど それらが織りなす空間はなぜか不思議な世界に観えた。

俗と幽玄は紙一重 …… しばし食い入る様に眺めていると……

その恍惚としたしじまが突然裂けた

“お客様、お客様 息を吹きかけないでください !”

どうもエッチング・ガラスの扉を食い入る様に眺める姿に不安を覚えた係員が口を尖らせたようだ。

ヨシコ

“顔、くっつけすぎ!”

クニオ

“(;´∀`) ”

*1)現 東京都庭園美術館

朝香宮鳩彦王(あさかのみや やすひこおう)夫婦がアール・デコ博覧会に強い影響を受けて建てた邸宅。戦後、外務大臣、首相公邸、迎賓館を経て、1981年に東京都庭園美術館として公開された。

*2)アール・デコ

1910年代から30年にかけてフランスを中心としてヨーロッパを席捲した、ファッション・工芸・建築などの分野に普及した装飾様式の総称。

*3)ルネ・ラリック 1860〜1945

19世紀から20世紀のフランスのガラス工芸家、金細工師、宝飾デザイナー。アール・ヌーヴォーとアール・デコの両時代にわたって活躍。

*4)アンリ・ラパン 1873〜193

フランスの室内装飾家、デザイナー、香水塔の他大広間、大客室、次室などの内装デザインを手がけた。

#木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

2023年08月24日

「魂の貧困」を憂える

「魂の貧困」を憂える

福島の処理水を8月24日に放出するらしい。

自ら起こした不始末の処理を、自らの責任で解決しようとせず、人類の公共財である太平洋に流すなどという愚行を行うことに、東電の、日本政府の、日本人の「魂の貧困」を覚える。

2023年8月24日は、日本人としての矜持、誇りを無残にドブに捨てた日として記憶され、記録されるだろう。

私は、一人の日本人として、この愚行を恥じ、抗議し、反対する。

私の考える「自らの責任で解決する処理方法」

敷地内の汚染水が満杯で溢れるなどと泣き言を言わず。

トリチウムの放射線半減期が約12年であることを考慮し。

少なくとも60年後(12年ごとに半減を繰り返せば、60年経たトリチウムの線量は1/32となる)、

できれば120年後(120年経たトリチウムの線量は1/1024となる)

から放出することが、誰にも迷惑のかからない、本来あるべき解決策だと思う。

福島の処理水を8月24日に放出するらしい。

自ら起こした不始末の処理を、自らの責任で解決しようとせず、人類の公共財である太平洋に流すなどという愚行を行うことに、東電の、日本政府の、日本人の「魂の貧困」を覚える。

2023年8月24日は、日本人としての矜持、誇りを無残にドブに捨てた日として記憶され、記録されるだろう。

私は、一人の日本人として、この愚行を恥じ、抗議し、反対する。

私の考える「自らの責任で解決する処理方法」

敷地内の汚染水が満杯で溢れるなどと泣き言を言わず。

トリチウムの放射線半減期が約12年であることを考慮し。

少なくとも60年後(12年ごとに半減を繰り返せば、60年経たトリチウムの線量は1/32となる)、

できれば120年後(120年経たトリチウムの線量は1/1024となる)

から放出することが、誰にも迷惑のかからない、本来あるべき解決策だと思う。

2023年08月16日

Steve Jobs Japan

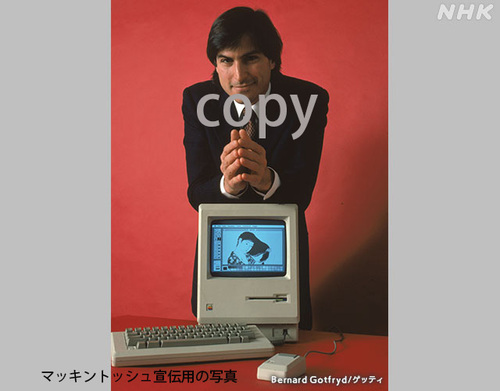

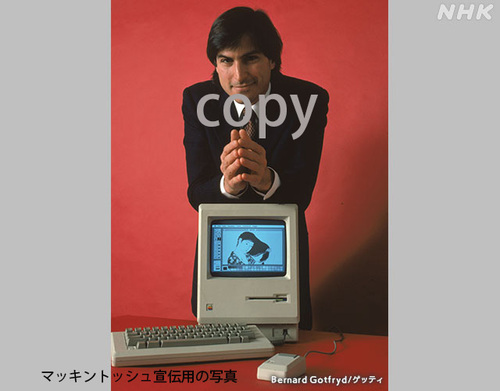

Steve Jobs Japan 2023 08/15

「スティーブ・ジョブズ マックを生んだ日本の版画との出会い」(*1)

「スティーブ・ジョブズの日本での経験が、彼の人生にとってどれだけ重要だったかのか……」のナレーションから始まるNHK番組の興味深い話題が今日のお話。

このマックを生んだ日本の版画とは新版画のこと。大正~昭和の前期にかけて、浮世絵の伝統を継承し「新しい時代の浮世絵」創出を目指し、浮世絵のエセンスに西洋の技法を取り入れた新しい版画の潮流が新版画である。(*2)

ヨシコ

“マック誕生に日本の版画が影響したなんて、なんかうれしいわね!”

クニオ

“新版画との遭遇が友人宅っていうのも好感が持てるね、能動的でなくて、たまたまってのがいいな~ 偶然の遭遇で眠っていた彼の審美眼が目覚めた!なんて 愉快だよね!”

友人宅でスティーブ・ジョブズ(以降SJと表記)の心を射止めた新版画は「日光街道:(*3)」という題名の風景画。

ヨシコ

“林立する杉、遠近法で描かれた街道、緑のグラデーション、光と影のコントラスト…… 素敵な風景画ね、私も魅了されちゃった!”

クニオ

”落ち着き、静けさ、そして気品を感じる風景画だよね! (⌒ω⌒) ”

しかし、SJと日本の接点が新版画とは、かなり興味深い話ではないか。

彼の寝室にはアインシュタイン、ガンジーと共に「朝寝顔」(*4)が飾られていたし、勝負をかけたマックのアイコンには、浴衣姿の女性を描いた「髪梳ける女」(*5)を使用した。

ヨシコ

“なんでSJは、この美人画の女性像に魅了されたんだろう?”

クニオ

“B・ルドルフスキー(*6)の日本女性に対する印象が、欧米人の視点として参考になるかもしてないよ”

と言うのも、B・ルドフフスキーは、日本文化に対する刺激的にしてユニークな視点をもつ著書「キモノ・マインド」にて、着物姿の女性の、それも「仕草さ」が醸し出す風情を絶賛していた。

クニオ

“思うに、SJは美人画の、ミステリアスな雰囲気に、えも言われぬ何か怪しい魅力を感じとっているのかもしれないね”

ヨシコ

“私は、その怪しい魅力は、仕草さが醸し出すもので、「いき」に通じるものがあると思うんだ、…… そうだな、えーと …… 「なまめかしさ」「つやっぽさ」「物憂げさ」って女性の「いき」な仕草さだと思うな(*7)”

「朝寝顔」では、枕に頬杖をついて何事か思案にふけっている仕草さに。

「髪梳ける女」では、寝間着姿で長い髪を梳う女性の仕草さに。

そこはかとない、けだるさと、なまめかし、物憂げな仕草に「いき」な魅力を直観的に感じ取ったのか?

クニオ

”欧米人にとっても、着物姿の女性の「いき」な仕草さは、大いに魅力的なんだよ、きっと”

ヨシコ

“私もそう思うわ! ”

クニオ

“ちょっと強引だけど、当たらずといえども遠からず! ”

(*1) スティーブ・ジョブズ マックを生んだ日本の版画との出会い」

NHK BS 2023年5月23日放送

(*2)「浮世絵の歴史」 小林忠 美術出版社

(*3)「日光街道」川瀬巴水 版画家(1883~1957)

日本画と洋画を学び鏑木清方に師事し、風景画に優れ、新版画の代表的な作家(*2)

(*4)「朝寝顔」 橋口五葉 版画家(1880~1921)

当世風俗を写した独自の端正な美人画様式の版画を世に送り出した、浮世絵研究家としても有名。(*2)

(*5)「髪梳ける女」鳥居言人(ことんど)日本画家/版画家 (1900~1976)

鏑木清方に師事、木版画を試みたのは昭和初期の数年間(*2)

(*6)「キモノ・マインド」 B・ルドルフスキー(米国人・建築家) SD選書

着物姿の歩きっぷりこそ世界で最もセックスアピールのするもの …… これにくらべたら我々の水着美人コンテストなんて幼稚園のお遊びである……。

(*7)「日本美を哲学する/あわれ・幽玄・さび・いき」 田中久文 青土社

#木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

「スティーブ・ジョブズ マックを生んだ日本の版画との出会い」(*1)

「スティーブ・ジョブズの日本での経験が、彼の人生にとってどれだけ重要だったかのか……」のナレーションから始まるNHK番組の興味深い話題が今日のお話。

このマックを生んだ日本の版画とは新版画のこと。大正~昭和の前期にかけて、浮世絵の伝統を継承し「新しい時代の浮世絵」創出を目指し、浮世絵のエセンスに西洋の技法を取り入れた新しい版画の潮流が新版画である。(*2)

ヨシコ

“マック誕生に日本の版画が影響したなんて、なんかうれしいわね!”

クニオ

“新版画との遭遇が友人宅っていうのも好感が持てるね、能動的でなくて、たまたまってのがいいな~ 偶然の遭遇で眠っていた彼の審美眼が目覚めた!なんて 愉快だよね!”

友人宅でスティーブ・ジョブズ(以降SJと表記)の心を射止めた新版画は「日光街道:(*3)」という題名の風景画。

ヨシコ

“林立する杉、遠近法で描かれた街道、緑のグラデーション、光と影のコントラスト…… 素敵な風景画ね、私も魅了されちゃった!”

クニオ

”落ち着き、静けさ、そして気品を感じる風景画だよね! (⌒ω⌒) ”

しかし、SJと日本の接点が新版画とは、かなり興味深い話ではないか。

彼の寝室にはアインシュタイン、ガンジーと共に「朝寝顔」(*4)が飾られていたし、勝負をかけたマックのアイコンには、浴衣姿の女性を描いた「髪梳ける女」(*5)を使用した。

ヨシコ

“なんでSJは、この美人画の女性像に魅了されたんだろう?”

クニオ

“B・ルドルフスキー(*6)の日本女性に対する印象が、欧米人の視点として参考になるかもしてないよ”

と言うのも、B・ルドフフスキーは、日本文化に対する刺激的にしてユニークな視点をもつ著書「キモノ・マインド」にて、着物姿の女性の、それも「仕草さ」が醸し出す風情を絶賛していた。

クニオ

“思うに、SJは美人画の、ミステリアスな雰囲気に、えも言われぬ何か怪しい魅力を感じとっているのかもしれないね”

ヨシコ

“私は、その怪しい魅力は、仕草さが醸し出すもので、「いき」に通じるものがあると思うんだ、…… そうだな、えーと …… 「なまめかしさ」「つやっぽさ」「物憂げさ」って女性の「いき」な仕草さだと思うな(*7)”

「朝寝顔」では、枕に頬杖をついて何事か思案にふけっている仕草さに。

「髪梳ける女」では、寝間着姿で長い髪を梳う女性の仕草さに。

そこはかとない、けだるさと、なまめかし、物憂げな仕草に「いき」な魅力を直観的に感じ取ったのか?

クニオ

”欧米人にとっても、着物姿の女性の「いき」な仕草さは、大いに魅力的なんだよ、きっと”

ヨシコ

“私もそう思うわ! ”

クニオ

“ちょっと強引だけど、当たらずといえども遠からず! ”

(*1) スティーブ・ジョブズ マックを生んだ日本の版画との出会い」

NHK BS 2023年5月23日放送

(*2)「浮世絵の歴史」 小林忠 美術出版社

(*3)「日光街道」川瀬巴水 版画家(1883~1957)

日本画と洋画を学び鏑木清方に師事し、風景画に優れ、新版画の代表的な作家(*2)

(*4)「朝寝顔」 橋口五葉 版画家(1880~1921)

当世風俗を写した独自の端正な美人画様式の版画を世に送り出した、浮世絵研究家としても有名。(*2)

(*5)「髪梳ける女」鳥居言人(ことんど)日本画家/版画家 (1900~1976)

鏑木清方に師事、木版画を試みたのは昭和初期の数年間(*2)

(*6)「キモノ・マインド」 B・ルドルフスキー(米国人・建築家) SD選書

着物姿の歩きっぷりこそ世界で最もセックスアピールのするもの …… これにくらべたら我々の水着美人コンテストなんて幼稚園のお遊びである……。

(*7)「日本美を哲学する/あわれ・幽玄・さび・いき」 田中久文 青土社

#木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

2023年07月08日

過剰繋がり 若冲とスーラ

過剰 若冲とスーラ 2023 7/8

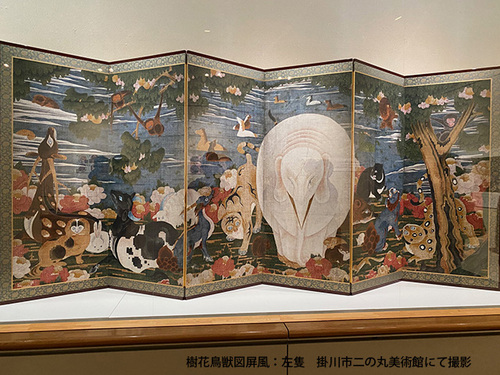

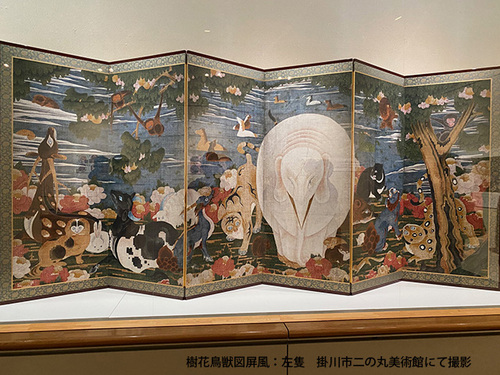

ヨシコ

“ユーモラスだけど不思議な色感、新鮮な驚きを抱くわね!”

クニオ

“僕の印象は過剰さかな……過剰な丹念さ!”

ここは掛川市二の丸美術館。

開催中の「若冲の魅力-花と鳥展の展示作品から」、伊藤若冲の「樹花鳥獣図屏風(高精細複製図:静岡県立美術館蔵)」(*1)を前にしたギャラリートークの一幕。

「樹花鳥獣図屏風」は動物と鳥が「枡目描き」という画法で描かれていて、ちょっと奇想天外な絵ではあるけれど、ヨシコさんの感想のように新鮮な驚きを抱く。

枡目描きは、1㎝四方の枡目(枡目の数は116、0000個)、一つ一つに彩色する、それも一色でなくて重ね塗りをする描き方。

この時、クニオは、脳裏にジョルジュ・スーラ(*2)を思い浮かべていた、新印象派の画家で点描画法をつくり上げた、あのスーラだ。

クニオ

“樹花鳥獣図屏風を観た時、スーラの「グランド・ジョット島の日曜日の午後」が脳裏をかすめたよ”

ヨシコ

“アラー 洋画も興味があったんだ?”

クニオ

“あまり知識はないけど、細かな色の点を画面に配置する点描画法と似てるなと思ったわけさ”

ヨシコ

“そうね 色を置いて描くという点では似ているかもね、どちらもきっと気の通くなるような作業の積み重ねが必要ね”

クニオ

“そうだね、どちらも色の配分、幾何学的な構図に合理的なアプローチを感じるね”

ヨシコ

“でも出来上がった絵の印象は随分と違うんじゃない”

クニオ

“確かに「樹花鳥獣図屏風」は奇想天外(*3)にして少々幻想的にして過剰な表現、方や「グランド・ジョット島の日曜日の午後」は時の流れが止まったような過剰な静けさの中にある世界だよね”

ヨシコ

“ほんとね 若冲の描く鳥や花は異次元の世界から降り立ったような過剰な気配を漂わせているわね”

クニオ

“過剰な静けさと、過剰な気配 …… って”

ヨシコ

“「過剰」つながりね”

クニオ

“ちょっと強引 (灬ºωº灬)♡ ”

ところで若冲と蕪村、応挙、大雅、芦雪がご近所さんだことを知りびっくり、街中で会えば“おきばりやす”とか“おおきに”とか言っていたのだろうか?

注)樹花鳥獣図屏風は二の丸美術館の許可を得て撮影

(*1)この作品と大変よく似た絵に「鳥獣花木図屏風」(出光美術館)がある。

(*2)ジョルジュ・スーラ(1859-1891)

フランスの画家で新印象派の創設者、光学理論に導かれて科学者のような研究を重ね、細かの色点を画面に配分する点描画法をつくり上げた。

「グランド・ジョット島の日曜日の午後」・「ア二エールの水浴」がある

(*3)

「奇想天外より来る」天から舞い降りたような奇抜な発想のこと

出典:ミヤコに奇想横溢(おういつ)18世紀京都画壇:辻惟雄

日本美術全集14 江戸時代Ⅲ 小学館

の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

ヨシコ

“ユーモラスだけど不思議な色感、新鮮な驚きを抱くわね!”

クニオ

“僕の印象は過剰さかな……過剰な丹念さ!”

ここは掛川市二の丸美術館。

開催中の「若冲の魅力-花と鳥展の展示作品から」、伊藤若冲の「樹花鳥獣図屏風(高精細複製図:静岡県立美術館蔵)」(*1)を前にしたギャラリートークの一幕。

「樹花鳥獣図屏風」は動物と鳥が「枡目描き」という画法で描かれていて、ちょっと奇想天外な絵ではあるけれど、ヨシコさんの感想のように新鮮な驚きを抱く。

枡目描きは、1㎝四方の枡目(枡目の数は116、0000個)、一つ一つに彩色する、それも一色でなくて重ね塗りをする描き方。

この時、クニオは、脳裏にジョルジュ・スーラ(*2)を思い浮かべていた、新印象派の画家で点描画法をつくり上げた、あのスーラだ。

クニオ

“樹花鳥獣図屏風を観た時、スーラの「グランド・ジョット島の日曜日の午後」が脳裏をかすめたよ”

ヨシコ

“アラー 洋画も興味があったんだ?”

クニオ

“あまり知識はないけど、細かな色の点を画面に配置する点描画法と似てるなと思ったわけさ”

ヨシコ

“そうね 色を置いて描くという点では似ているかもね、どちらもきっと気の通くなるような作業の積み重ねが必要ね”

クニオ

“そうだね、どちらも色の配分、幾何学的な構図に合理的なアプローチを感じるね”

ヨシコ

“でも出来上がった絵の印象は随分と違うんじゃない”

クニオ

“確かに「樹花鳥獣図屏風」は奇想天外(*3)にして少々幻想的にして過剰な表現、方や「グランド・ジョット島の日曜日の午後」は時の流れが止まったような過剰な静けさの中にある世界だよね”

ヨシコ

“ほんとね 若冲の描く鳥や花は異次元の世界から降り立ったような過剰な気配を漂わせているわね”

クニオ

“過剰な静けさと、過剰な気配 …… って”

ヨシコ

“「過剰」つながりね”

クニオ

“ちょっと強引 (灬ºωº灬)♡ ”

ところで若冲と蕪村、応挙、大雅、芦雪がご近所さんだことを知りびっくり、街中で会えば“おきばりやす”とか“おおきに”とか言っていたのだろうか?

注)樹花鳥獣図屏風は二の丸美術館の許可を得て撮影

(*1)この作品と大変よく似た絵に「鳥獣花木図屏風」(出光美術館)がある。

(*2)ジョルジュ・スーラ(1859-1891)

フランスの画家で新印象派の創設者、光学理論に導かれて科学者のような研究を重ね、細かの色点を画面に配分する点描画法をつくり上げた。

「グランド・ジョット島の日曜日の午後」・「ア二エールの水浴」がある

(*3)

「奇想天外より来る」天から舞い降りたような奇抜な発想のこと

出典:ミヤコに奇想横溢(おういつ)18世紀京都画壇:辻惟雄

日本美術全集14 江戸時代Ⅲ 小学館

の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

Posted by pasarela at

22:34

│Comments(0)

2023年06月04日

花明かり 「醍醐」

花明かり 「醍醐」

ヨシコ

“ワォー 「桜」尽くし 桜の饗宴ね!”

そこかしこに「桜」が華やかさを競っている。

山種美術館・「富士と桜」展の桜の咲くコーナーは桜でいっぱい、桜が“観て!観て!”と語り掛けてくる。

ヨシコ

“でも、「醍醐」(*1)は不思議な明るさね……薄いベールを透かして明かりがこぼれるような!”

クニオ

“そうだね、桜って「はかなく、一瞬の輝きに豪華絢爛さを競う」って感覚が強いけど、「醍醐」はちょっと違うかなって感じるね”

確かに「醍醐」は陽光の下で、咲き誇るって感じではなく、桜の花自身が放つオーラ(花明かり)がほのかな明りとなり、画全体が薄いベールで包まれたような感覚を覚える。

……穏やかに、澄んだ風情と言っていいかもしれない。

ヨシコ

“えーと! 確かに「穏やかに、澄んだ風情」なんだろうけど …… でも私には、薄絹を透過した、ほのかな光が満る表情 …… 素朴さとか清楚な美しさとか そんな風に感じるわ”

クニオ

“そういえば 確かえーと ほのかな光って「漆の艶の特徴」(*2)だって聞いたことがあるな”

少し考え込むクニオ

出典:「富士と桜」展のパンフレットより

クニオ

“それって「葆光!」だよね 桜・幹・土塀が葆光で満たされている!”

ヨシコ

“でも、本来、葆光は光を包み隠して、暗闇が、ぼんやりと、あいまいな光に満ちた様を言うんじゃない?“

クニオ

“僕には、絵の背景は暗闇に包まれているって感じるんだけど だから土塀の桜だけがほのかな光に包まれている”

ヨシコ

“そう云えば 確かに!”

葆光は包まれた光、ほのかに内にこもる光という意味がある。

一方、人間の智が到達した絶対の境地という意味から=優れた知恵・才能を隠して表面にあらわさないことに例える。*(2)……とある。

ヨシコ

“だとすると、土牛は日本画の高みに達したってことかな”

クニオ

“うーん~ ” いずれにしても、傑作の一つであることは間違いない。

─今年も醍醐を訪れ、昔と少しも変わらぬ美しさがあり、醍醐の花見の宴などを思い、写実を離れて、象徴的な桜を表現しようとして描いた─とは土牛の言葉。*(3)

クニオ

“ヨシコさん、あなたにも葆光に例える優れた知恵・才能があればご披露ください”

ヨシコ

“へそくり かな”

クニオ

“(○´・ω・`)bOK! ラジャー”

二人は周囲の迷惑を顧みず、ワイワイと境地がなんであるかの持論を述べるのであった。

アンタ、ここは美術館ですから! 残念!! 懐かしい波田陽区です。

(*1)醍醐 奥村土牛(1889年2月18日-1990年9月25日)

現代日本の代表的な日本画家の一人。本名:奥村 義三(おくむら よしぞう)

醍醐:制作年1972年、京都醍醐寺のしだれ桜を描いた作品で、奥村土牛の代表作の一つ。

恩師小林古径の七回忌法要の帰り道に、醍醐寺の三方院に立ち寄り、土塀の前のしだれ桜をスケッチ。 山種美術館

(*2)葆光 輪島屋善仁(わじまやぜんに) 輪島屋善仁 | Facebook

(*3)日本美術院百年誌 再興第57回院展より

鈴木進 三彩293号

の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

ヨシコ

“ワォー 「桜」尽くし 桜の饗宴ね!”

そこかしこに「桜」が華やかさを競っている。

山種美術館・「富士と桜」展の桜の咲くコーナーは桜でいっぱい、桜が“観て!観て!”と語り掛けてくる。

ヨシコ

“でも、「醍醐」(*1)は不思議な明るさね……薄いベールを透かして明かりがこぼれるような!”

クニオ

“そうだね、桜って「はかなく、一瞬の輝きに豪華絢爛さを競う」って感覚が強いけど、「醍醐」はちょっと違うかなって感じるね”

確かに「醍醐」は陽光の下で、咲き誇るって感じではなく、桜の花自身が放つオーラ(花明かり)がほのかな明りとなり、画全体が薄いベールで包まれたような感覚を覚える。

……穏やかに、澄んだ風情と言っていいかもしれない。

ヨシコ

“えーと! 確かに「穏やかに、澄んだ風情」なんだろうけど …… でも私には、薄絹を透過した、ほのかな光が満る表情 …… 素朴さとか清楚な美しさとか そんな風に感じるわ”

クニオ

“そういえば 確かえーと ほのかな光って「漆の艶の特徴」(*2)だって聞いたことがあるな”

少し考え込むクニオ

出典:「富士と桜」展のパンフレットより

クニオ

“それって「葆光!」だよね 桜・幹・土塀が葆光で満たされている!”

ヨシコ

“でも、本来、葆光は光を包み隠して、暗闇が、ぼんやりと、あいまいな光に満ちた様を言うんじゃない?“

クニオ

“僕には、絵の背景は暗闇に包まれているって感じるんだけど だから土塀の桜だけがほのかな光に包まれている”

ヨシコ

“そう云えば 確かに!”

葆光は包まれた光、ほのかに内にこもる光という意味がある。

一方、人間の智が到達した絶対の境地という意味から=優れた知恵・才能を隠して表面にあらわさないことに例える。*(2)……とある。

ヨシコ

“だとすると、土牛は日本画の高みに達したってことかな”

クニオ

“うーん~ ” いずれにしても、傑作の一つであることは間違いない。

─今年も醍醐を訪れ、昔と少しも変わらぬ美しさがあり、醍醐の花見の宴などを思い、写実を離れて、象徴的な桜を表現しようとして描いた─とは土牛の言葉。*(3)

クニオ

“ヨシコさん、あなたにも葆光に例える優れた知恵・才能があればご披露ください”

ヨシコ

“へそくり かな”

クニオ

“(○´・ω・`)bOK! ラジャー”

二人は周囲の迷惑を顧みず、ワイワイと境地がなんであるかの持論を述べるのであった。

アンタ、ここは美術館ですから! 残念!! 懐かしい波田陽区です。

(*1)醍醐 奥村土牛(1889年2月18日-1990年9月25日)

現代日本の代表的な日本画家の一人。本名:奥村 義三(おくむら よしぞう)

醍醐:制作年1972年、京都醍醐寺のしだれ桜を描いた作品で、奥村土牛の代表作の一つ。

恩師小林古径の七回忌法要の帰り道に、醍醐寺の三方院に立ち寄り、土塀の前のしだれ桜をスケッチ。 山種美術館

(*2)葆光 輪島屋善仁(わじまやぜんに) 輪島屋善仁 | Facebook

(*3)日本美術院百年誌 再興第57回院展より

鈴木進 三彩293号

の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

2023年04月24日

4月24日の記事

富士山・座神香聞 4/24

クニオ

“スゲー富士だったね!”

ヨシコ

“どの富士山のこと? 今日は沢山の富士山を観たからお腹一杯、どの絵にも感動したけど”

クニオ

“「霽るる」(*1)だよ、観た瞬間、頭をガツンと揺さぶられちゃた”

春の一日、東京・山種美術館に「富士と桜」展を鑑賞に出かける。

副題に「北斎の富士から土牛の桜まで」とある。

北斎や広重、横山大観、奥村土牛等々の神々しい富士。

渡辺省亭、上村松園、速水御水、千住博等々の絢爛たる桜の競演。

ヨシコ-16

“「霽るる」ね …… えーと …… なんか異質な感覚を覚えた富士山のことかな~ ”

クニオ

“それそれ 異質というよりは異様な感覚ね!”

不尽山を詠みし歌一首

「言ひも得ず 名づけも知らず 霊しくも います神かも」 (*2)

萬葉集3巻319 高橋連虫麻呂

富士はその神々しい美しい姿によって、万葉人やそれ以前の古代人の自然信仰のより所となっていた、万葉集からもわかる、そう霊峰富士である。

クニオ

“展示されているほとんどの富士は、神々しく美しい姿だったよね、そうだなー……和魂と言っていいと思う、でも「霽るる」は荒々しく、富士はまるで荒魂のように思えたんだ”

ヨシコ

“荒魂って、神の霊魂が持つ2つの側面(*3)、和魂と荒魂のこと?”

クニオ

“そう、「霽るる」から強烈なエネルギーを感じない? ほとばしる生命力、まさに荒魂の富士を”

ヨシコ

“確かに、ほかの富士は、麗しく、輝くエネルギーを身にまとった富士だけど、これは、今まさに海から生れ出て、浮かび漂っている、荒々しいエネルギー溢れる富士って感じね”

クニオ

“でしょう (●´ω`●)ウンウン♪”

…………

しばらく「霽るる」の前で佇む二人

…………

こうして二人は、麗しくも荒々しい相貌を持ち「あっぱれ」と呼ぶにふさわしい「富士」に名残を惜しみながら、「あわれ」を誘う「桜」のもとに向かった。

*1)《霽(ふ)るる》 川﨑晴彦 日本画家(1929-2018) 山種美術館蔵

作品紹介 雲をまとい、波立水面の上にそそり立つ富士、威厳ある佇まいを見せる

*2) ……言不ㇾ得 名不ㇾ知 霊母 座神香聞……

「言ひも得ず 名づけも知らず 霊(くす)しくも います神かも」

訳:名づけようも言いようもなく霊妙な神様だ

霊しく(くすしく) 霊妙不可思議の意

富士は、当時火山活動は活発で、煙の絶えざる様を不尽と表記していた、富士は平安時代以降とされる。 出典 萬葉集 新日本古典文学大系1 岩波書店

*3)荒魂(アラミタマ)と和魂(ニギミタマ)

荒魂は神の荒々しい側面、荒ぶる魂である。勇猛果断、義侠強忍等に関する妙用とされる一方、崇神天皇の御代には大物主神の荒魂が災いを引き起こし、疫病によって多数の死者を出している。

和魂は神の優しく平和的な側面であり、仁愛、謙遜等の妙用とされている。

出典:ウイキペディア

木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

クニオ

“スゲー富士だったね!”

ヨシコ

“どの富士山のこと? 今日は沢山の富士山を観たからお腹一杯、どの絵にも感動したけど”

クニオ

“「霽るる」(*1)だよ、観た瞬間、頭をガツンと揺さぶられちゃた”

春の一日、東京・山種美術館に「富士と桜」展を鑑賞に出かける。

副題に「北斎の富士から土牛の桜まで」とある。

北斎や広重、横山大観、奥村土牛等々の神々しい富士。

渡辺省亭、上村松園、速水御水、千住博等々の絢爛たる桜の競演。

ヨシコ-16

“「霽るる」ね …… えーと …… なんか異質な感覚を覚えた富士山のことかな~ ”

クニオ

“それそれ 異質というよりは異様な感覚ね!”

不尽山を詠みし歌一首

「言ひも得ず 名づけも知らず 霊しくも います神かも」 (*2)

萬葉集3巻319 高橋連虫麻呂

富士はその神々しい美しい姿によって、万葉人やそれ以前の古代人の自然信仰のより所となっていた、万葉集からもわかる、そう霊峰富士である。

クニオ

“展示されているほとんどの富士は、神々しく美しい姿だったよね、そうだなー……和魂と言っていいと思う、でも「霽るる」は荒々しく、富士はまるで荒魂のように思えたんだ”

ヨシコ

“荒魂って、神の霊魂が持つ2つの側面(*3)、和魂と荒魂のこと?”

クニオ

“そう、「霽るる」から強烈なエネルギーを感じない? ほとばしる生命力、まさに荒魂の富士を”

ヨシコ

“確かに、ほかの富士は、麗しく、輝くエネルギーを身にまとった富士だけど、これは、今まさに海から生れ出て、浮かび漂っている、荒々しいエネルギー溢れる富士って感じね”

クニオ

“でしょう (●´ω`●)ウンウン♪”

…………

しばらく「霽るる」の前で佇む二人

…………

こうして二人は、麗しくも荒々しい相貌を持ち「あっぱれ」と呼ぶにふさわしい「富士」に名残を惜しみながら、「あわれ」を誘う「桜」のもとに向かった。

*1)《霽(ふ)るる》 川﨑晴彦 日本画家(1929-2018) 山種美術館蔵

作品紹介 雲をまとい、波立水面の上にそそり立つ富士、威厳ある佇まいを見せる

*2) ……言不ㇾ得 名不ㇾ知 霊母 座神香聞……

「言ひも得ず 名づけも知らず 霊(くす)しくも います神かも」

訳:名づけようも言いようもなく霊妙な神様だ

霊しく(くすしく) 霊妙不可思議の意

富士は、当時火山活動は活発で、煙の絶えざる様を不尽と表記していた、富士は平安時代以降とされる。 出典 萬葉集 新日本古典文学大系1 岩波書店

*3)荒魂(アラミタマ)と和魂(ニギミタマ)

荒魂は神の荒々しい側面、荒ぶる魂である。勇猛果断、義侠強忍等に関する妙用とされる一方、崇神天皇の御代には大物主神の荒魂が災いを引き起こし、疫病によって多数の死者を出している。

和魂は神の優しく平和的な側面であり、仁愛、謙遜等の妙用とされている。

出典:ウイキペディア

木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

Posted by pasarela at

19:59

│Comments(0)

2023年04月08日

「渡辺崋山と松風老人」

「渡辺崋山と松風老人」 4/7

無言で「冨峰驟雨図(ふほうしゅううず)」(*1)を見入る二人。

ヨシコはいたく感動したようだ、「冨峰驟雨図」の少々物悲しく寂しい風情が侘びなる美的な感情を発露させたのかもしれない。

落款に「冨峰驟雨図 画為松風老人 時天保甲午龍潜月 崋山外史登」とあり、松風老人なる者の依頼で描いたと読み取れる。

ヨシコ

“松風老人って誰?

クニオ

“no idea ”

シャカシャカ ふむふむ

クニオ

“大庭松風(*2)、遠州第一の好事家とあるぞ!“

ヨシコ

“松風の依頼で描くってことは、崋山と縁(えにし)があるってことよね”

クニオ

“これは探ってみる価値がありそうだね”

ヨシコ

“崋山は山水画を否定していたようね、だから山水画の遺作は非常に少ないと言われているらしいよ、だとしたら、なぜ松風老人の依頼に山水画を描いたのだろう?”

クニオ

“だよね”

実際、崋山にとって山水画は観念的という考え方があり、そのような観念的なものを好む人物をも嫌っていた(*3)

しばし休憩し考え込む二人 …… 時は春 (ρД-)ねむーい …… 心地よい春陽が二人を夢路に誘う

クニオ

“やはり鍵は松風老人だと思うんだな…………崋山は、真面目で責任感があり勤勉、だから家老として推挙された“

ヨシコ

“谷文晁(絵の師)も、松崎慊堂(儒学の師)も同じ性向の人だった、でも松風老人は違った!”

クニオ

“松風老人は好事家にして遊び心のある人、すこぶる数奇な人だった”

ヨシコ

“絵に専念したかった崋山、しかし周りの状況が許さず、意に反して家老となる“

クニオ

“真面目ゆえに家老職における激務で、崋山の心は乾ききっていた!“

ヨシコ

“大庭邸に立ち寄り、親しく松風老人と言葉を交わす中で、乾いた気持ちに変化が起こった”

クニオ

“崋山は松風老人により、乾いた心を癒された“

ヨシコ

“なーるほど 秋風老人オアシス説ね“

クニオ

“癒された崋山は、頑なさがほぐれ観念的と嫌っていた山水画を描いたんじゃないかな”

春陽の夢路にまどろむ二人……松風老人と崋山の姿は何処!……すやすや、グーグー

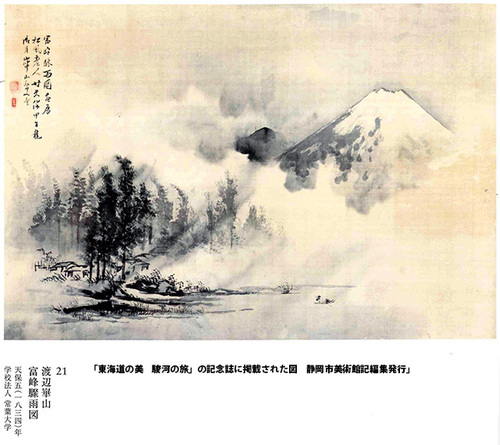

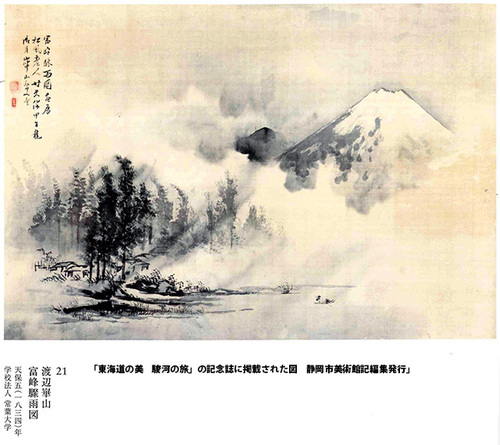

(*1)冨峰驟雨図(ふほうしゅううず)

富士山の山頂に雪が積もり山腹より山麓にかけて雲海が樹木や家並を覆って激しく雨を降らせている、この情景を崋山は墨一色で濃淡をつけて描きあげ、遠近感を出している

出典 渡辺崋山全集(第一巻本画編) 作品解説より抜粋 郷土出版社

「冨峰驟雨図 画為松風老人 時天保甲午龍潜月 崋山外史登」

天保五年(1834年)松風老人のために描いたとある。

明治期に商家の山﨑家が所蔵し、菅沼貞三氏により紹介される。

出典「東海道の旅・駿河への旅」 作品解説より抜粋

(*2)大庭松風

東海道掛川宿の富豪大庭家の九代目大庭松風(明和4年から弘化3年)、松風は書画愛好の風流人、東海道をいく雅人で掛川を過ぎる時、大庭家に立ち寄らない者はなかったという、谷文晁もしばし逗留した、滝沢馬琴はその著書「羈旅漫録」の中で遠州第一の好事家と述べている。

松風はその書画蒐集においても有数のコレクターと言われている、絵は黒梅図を得意としていた。

出典 UAG 美術家研究所 遠州第一の好事家 大庭松風

(*3)崋山の山水画に対しる考え方は、弟子の椿椿山にあてた手紙「絵事御返事」の中の「山水空疎」という言葉がよく知られている。

出典 渡辺崋山全集(第一巻本画編) 崋山の山水画論 日比野秀雄 郷土出版社

木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

無言で「冨峰驟雨図(ふほうしゅううず)」(*1)を見入る二人。

ヨシコはいたく感動したようだ、「冨峰驟雨図」の少々物悲しく寂しい風情が侘びなる美的な感情を発露させたのかもしれない。

落款に「冨峰驟雨図 画為松風老人 時天保甲午龍潜月 崋山外史登」とあり、松風老人なる者の依頼で描いたと読み取れる。

ヨシコ

“松風老人って誰?

クニオ

“no idea ”

シャカシャカ ふむふむ

クニオ

“大庭松風(*2)、遠州第一の好事家とあるぞ!“

ヨシコ

“松風の依頼で描くってことは、崋山と縁(えにし)があるってことよね”

クニオ

“これは探ってみる価値がありそうだね”

ヨシコ

“崋山は山水画を否定していたようね、だから山水画の遺作は非常に少ないと言われているらしいよ、だとしたら、なぜ松風老人の依頼に山水画を描いたのだろう?”

クニオ

“だよね”

実際、崋山にとって山水画は観念的という考え方があり、そのような観念的なものを好む人物をも嫌っていた(*3)

しばし休憩し考え込む二人 …… 時は春 (ρД-)ねむーい …… 心地よい春陽が二人を夢路に誘う

クニオ

“やはり鍵は松風老人だと思うんだな…………崋山は、真面目で責任感があり勤勉、だから家老として推挙された“

ヨシコ

“谷文晁(絵の師)も、松崎慊堂(儒学の師)も同じ性向の人だった、でも松風老人は違った!”

クニオ

“松風老人は好事家にして遊び心のある人、すこぶる数奇な人だった”

ヨシコ

“絵に専念したかった崋山、しかし周りの状況が許さず、意に反して家老となる“

クニオ

“真面目ゆえに家老職における激務で、崋山の心は乾ききっていた!“

ヨシコ

“大庭邸に立ち寄り、親しく松風老人と言葉を交わす中で、乾いた気持ちに変化が起こった”

クニオ

“崋山は松風老人により、乾いた心を癒された“

ヨシコ

“なーるほど 秋風老人オアシス説ね“

クニオ

“癒された崋山は、頑なさがほぐれ観念的と嫌っていた山水画を描いたんじゃないかな”

春陽の夢路にまどろむ二人……松風老人と崋山の姿は何処!……すやすや、グーグー

(*1)冨峰驟雨図(ふほうしゅううず)

富士山の山頂に雪が積もり山腹より山麓にかけて雲海が樹木や家並を覆って激しく雨を降らせている、この情景を崋山は墨一色で濃淡をつけて描きあげ、遠近感を出している

出典 渡辺崋山全集(第一巻本画編) 作品解説より抜粋 郷土出版社

「冨峰驟雨図 画為松風老人 時天保甲午龍潜月 崋山外史登」

天保五年(1834年)松風老人のために描いたとある。

明治期に商家の山﨑家が所蔵し、菅沼貞三氏により紹介される。

出典「東海道の旅・駿河への旅」 作品解説より抜粋

(*2)大庭松風

東海道掛川宿の富豪大庭家の九代目大庭松風(明和4年から弘化3年)、松風は書画愛好の風流人、東海道をいく雅人で掛川を過ぎる時、大庭家に立ち寄らない者はなかったという、谷文晁もしばし逗留した、滝沢馬琴はその著書「羈旅漫録」の中で遠州第一の好事家と述べている。

松風はその書画蒐集においても有数のコレクターと言われている、絵は黒梅図を得意としていた。

出典 UAG 美術家研究所 遠州第一の好事家 大庭松風

(*3)崋山の山水画に対しる考え方は、弟子の椿椿山にあてた手紙「絵事御返事」の中の「山水空疎」という言葉がよく知られている。

出典 渡辺崋山全集(第一巻本画編) 崋山の山水画論 日比野秀雄 郷土出版社

木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

2023年03月22日

訪れ・おとずれ・音連れ

訪れ・おとずれ・音連れ 2023 3/21

さくらの開花予想が始まった、TVではすでに、上野公園の四年ぶりの花下遊楽の光景を伝えている。

クニオ

“春の訪れが聞こえてくるね!”

ヨシコ

“聞こえてくる? ”

音から、何かが訪れる時は必ず音を伴うと言われている。

松岡正剛氏(*1)によると、昔、日本ではカミ(神)の到来やカミ(神)の気配を「おとずれ」と呼んだそうだ。

「おとずれ」は「音連れ」でもある、かすかだから、感じるか感じないかの微妙な気配であったそうな。

カミ(神)だけでなく、人の訪問も足音、衣擦れなどの音を伴う。

ヨシコ

“ハーンそうなんだ なるほどね、ジャー 近年の春の訪れはどんな音を伴ってやってくるのかな?”

“はっくしょん“

ヨシコ

“はっくしょん? くしゃみですか”

クニオ

“近年の春は、花粉とくしゃみを伴うね”

ヨシコ

“いやいや、なんとも品のないというか、かすかでもなく微妙でもなく うーん 春が泣いてるってか”

クニオ

“僕も泣いてます グスン! (´•̥ ω •̥` )“

クニオ

“実は静岡市美術館で開催された「東海の美 駿河の旅」展(*2)に二人で足を運びましたね”

ヨシコ

“運びましたね そこで作者のスピリットをビビット感じる絵に出遇いました”

クニオ

“ほほー、かすかな音連れをキャッチしましたか!”

ヨシコ

“しました!”

その音連れの作者は渡辺崋山(*3)である、崋山と掛川との浅からぬ関係を知ることとなった音連れの話題は次回に!

「渡辺崋山と松風老人」 ……を乞うご期待ください (ᅙゝᅙ)γー~

*1)花鳥風月の科学 松岡正剛 中公文庫

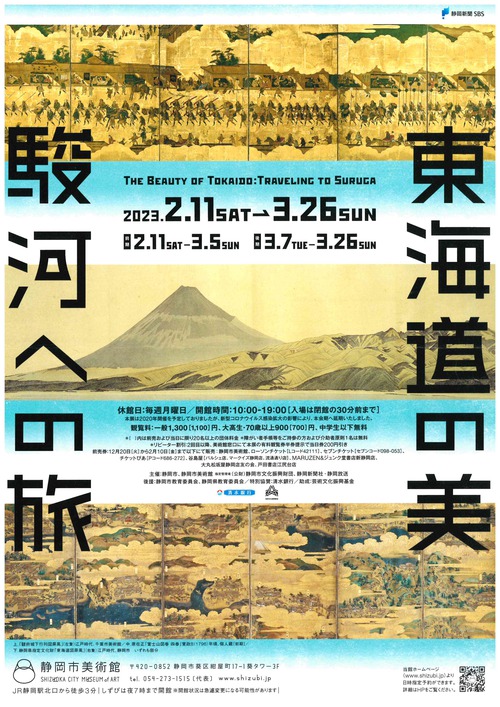

*2)「東海の美 駿河の旅」展 静岡市美術館 2/11~3/26

*3)渡辺 崋山(わたなべ かざん)

江戸時代後期の武士・画家(三河国田原藩士・家老)、17歳で谷文晁の門に入る、崋山の写実的な表現や遠近法は西洋画研究の成果であった、傑作鷹見泉石像では顔にも衣服にもうっすらではあるが陰影法が施され西洋画風の跡が見いだされる。

号の崋山ははじめ華山で、35歳ころ改めた。別号は全楽堂・寓画堂など。1839年に幕府によって罰せられた(蛮社の獄)

出典 日本美術全史 田中英道 講談社学術文庫

木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

さくらの開花予想が始まった、TVではすでに、上野公園の四年ぶりの花下遊楽の光景を伝えている。

クニオ

“春の訪れが聞こえてくるね!”

ヨシコ

“聞こえてくる? ”

音から、何かが訪れる時は必ず音を伴うと言われている。

松岡正剛氏(*1)によると、昔、日本ではカミ(神)の到来やカミ(神)の気配を「おとずれ」と呼んだそうだ。

「おとずれ」は「音連れ」でもある、かすかだから、感じるか感じないかの微妙な気配であったそうな。

カミ(神)だけでなく、人の訪問も足音、衣擦れなどの音を伴う。

ヨシコ

“ハーンそうなんだ なるほどね、ジャー 近年の春の訪れはどんな音を伴ってやってくるのかな?”

“はっくしょん“

ヨシコ

“はっくしょん? くしゃみですか”

クニオ

“近年の春は、花粉とくしゃみを伴うね”

ヨシコ

“いやいや、なんとも品のないというか、かすかでもなく微妙でもなく うーん 春が泣いてるってか”

クニオ

“僕も泣いてます グスン! (´•̥ ω •̥` )“

クニオ

“実は静岡市美術館で開催された「東海の美 駿河の旅」展(*2)に二人で足を運びましたね”

ヨシコ

“運びましたね そこで作者のスピリットをビビット感じる絵に出遇いました”

クニオ

“ほほー、かすかな音連れをキャッチしましたか!”

ヨシコ

“しました!”

その音連れの作者は渡辺崋山(*3)である、崋山と掛川との浅からぬ関係を知ることとなった音連れの話題は次回に!

「渡辺崋山と松風老人」 ……を乞うご期待ください (ᅙゝᅙ)γー~

*1)花鳥風月の科学 松岡正剛 中公文庫

*2)「東海の美 駿河の旅」展 静岡市美術館 2/11~3/26

*3)渡辺 崋山(わたなべ かざん)

江戸時代後期の武士・画家(三河国田原藩士・家老)、17歳で谷文晁の門に入る、崋山の写実的な表現や遠近法は西洋画研究の成果であった、傑作鷹見泉石像では顔にも衣服にもうっすらではあるが陰影法が施され西洋画風の跡が見いだされる。

号の崋山ははじめ華山で、35歳ころ改めた。別号は全楽堂・寓画堂など。1839年に幕府によって罰せられた(蛮社の獄)

出典 日本美術全史 田中英道 講談社学術文庫

木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

2023年01月11日

1月11日の記事

智積院名宝・長谷川派 2023 1/11

新しい年が始まりました、新しい年を迎えることが出来る喜びに感謝!

クニオ

“「去年今年貫く棒の如きもの」 高浜虚子”

ヨシコ

“ほんとうに、去年から今年、一瞬でしたね!”

クニオ

”僕は、その一瞬、寝てました“

ヨシコ

“去年今年に立ち会えないなんて、残念な人ね”

クニオ

“ (ノД`)ハァ ”

さて、二人には昨年、積み残した話題があります、京都・智積院の名宝展(サントリー美術館)」です、今日は、この話題に関した二人の話に耳を傾けてみることにします。

クニオ

“ところで、人生の一瞬、一瞬に野望を胸に出世のチャンスをうかがって、絵の腕を磨いた室町時代の絵師と言えば”

ヨシコ

“長谷川等伯ね!”

クニオ

“That’s right”

クニオ

“思うに、等伯は絵画に対する並外れた技量の持ち主であるとともに、これまた、並外れた野心家でもあったようだね”

ヨシコ

“でしょうね、だって、祥雲寺(玄智積院)の障壁画という大仕事を獲得するために、狩野派の横っ面をひっぱたいたんだから”

等伯がこの仕事を取れたのも商雲寺の造営奉行の前田玄以(後の五奉行の一人)の引き立てであると言われている。「ライバル美術史 室伏哲郎 創元社」

クニオ

“千利休の影がチラチラするね“

ヨシコ

“そうよね、利休の美意識からしたら、大ぶりで絢爛豪華な狩野派は好みでなかったんじゃない!“

クニオ

“等伯も世に出るチャンスを虎視眈々と狙っていた だから 狩野派の豪放な金箔障壁画の手法を、必死に学び取ることもいとわなかった”

ヨシコ

“その学ぶ姿勢は貪欲ね、たとえ鼻につくライバルの画法であっても!”

クニオ

“等伯の素晴らしいところは、学び取った上に、さらに一工夫を加え、等伯流を編み出した点だね”

ヨシコ

“一工夫って?”

クニオ

“写実性! そこに、観る人に狩野派にはない、抒情的性を抱かせるらしいよ”

そうこうするうちに二人は「 桃山絵画の精華 」… 等伯と久蔵(息子)の障壁画作品展示室に

・「楓図」「松に秋草図」「松に黄蜀葵図」 … 長谷川等伯

・「桜図」 … 長谷川久蔵

ヨシコ

“そうすると「楓図」は金箔障壁画でありながら、抒情的性を抱かせる作品になるわけね?”

クニオ

“そう! 永徳の鍵『「檜図」と比べて観ると良いよ鍵』言われたから「檜図」の写しを用意してきたんだ”

ヨシコ

“ちょっと見せて うーん そういわれると確かに檜図に比べると 自然な感じかな!”

“草花の違いは分かり易いね ほらほら ここ!ここ! 写実的だよね”

こうして二人は細部にこだわり、作品が醸し出す生命感や抒情性に触れることを怠り、深い感動を得ることなく展示室を後にするのであった 残念!

木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

新しい年が始まりました、新しい年を迎えることが出来る喜びに感謝!

クニオ

“「去年今年貫く棒の如きもの」 高浜虚子”

ヨシコ

“ほんとうに、去年から今年、一瞬でしたね!”

クニオ

”僕は、その一瞬、寝てました“

ヨシコ

“去年今年に立ち会えないなんて、残念な人ね”

クニオ

“ (ノД`)ハァ ”

さて、二人には昨年、積み残した話題があります、京都・智積院の名宝展(サントリー美術館)」です、今日は、この話題に関した二人の話に耳を傾けてみることにします。

クニオ

“ところで、人生の一瞬、一瞬に野望を胸に出世のチャンスをうかがって、絵の腕を磨いた室町時代の絵師と言えば”

ヨシコ

“長谷川等伯ね!”

クニオ

“That’s right”

クニオ

“思うに、等伯は絵画に対する並外れた技量の持ち主であるとともに、これまた、並外れた野心家でもあったようだね”

ヨシコ

“でしょうね、だって、祥雲寺(玄智積院)の障壁画という大仕事を獲得するために、狩野派の横っ面をひっぱたいたんだから”

等伯がこの仕事を取れたのも商雲寺の造営奉行の前田玄以(後の五奉行の一人)の引き立てであると言われている。「ライバル美術史 室伏哲郎 創元社」

クニオ

“千利休の影がチラチラするね“

ヨシコ

“そうよね、利休の美意識からしたら、大ぶりで絢爛豪華な狩野派は好みでなかったんじゃない!“

クニオ

“等伯も世に出るチャンスを虎視眈々と狙っていた だから 狩野派の豪放な金箔障壁画の手法を、必死に学び取ることもいとわなかった”

ヨシコ

“その学ぶ姿勢は貪欲ね、たとえ鼻につくライバルの画法であっても!”

クニオ

“等伯の素晴らしいところは、学び取った上に、さらに一工夫を加え、等伯流を編み出した点だね”

ヨシコ

“一工夫って?”

クニオ

“写実性! そこに、観る人に狩野派にはない、抒情的性を抱かせるらしいよ”

そうこうするうちに二人は「 桃山絵画の精華 」… 等伯と久蔵(息子)の障壁画作品展示室に

・「楓図」「松に秋草図」「松に黄蜀葵図」 … 長谷川等伯

・「桜図」 … 長谷川久蔵

ヨシコ

“そうすると「楓図」は金箔障壁画でありながら、抒情的性を抱かせる作品になるわけね?”

クニオ

“そう! 永徳の鍵『「檜図」と比べて観ると良いよ鍵』言われたから「檜図」の写しを用意してきたんだ”

ヨシコ

“ちょっと見せて うーん そういわれると確かに檜図に比べると 自然な感じかな!”

“草花の違いは分かり易いね ほらほら ここ!ここ! 写実的だよね”

こうして二人は細部にこだわり、作品が醸し出す生命感や抒情性に触れることを怠り、深い感動を得ることなく展示室を後にするのであった 残念!

木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

Posted by pasarela at

11:07

│Comments(0)

2022年11月04日

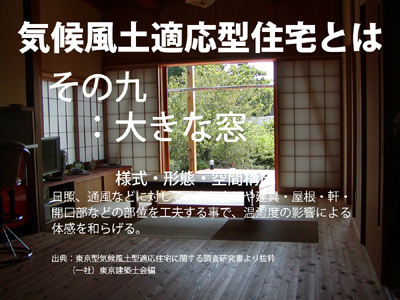

「気候風土型」という住まい その九 大きな窓 多層窓の構成

「気候風土型」という住まい その九

大きな窓 多層窓の構成 11/4

朗読するクニオ

……家の作りやうは、夏をむねとすべし、冬はいかなる所にも住まる…………遣戸は蔀の間より明るし……

ヨシコ

“あらー 誰もがそこしか知らない、誰もがそこだけ知っている 「徒然草」の一節だわね!……”

ヨシコ

“よく思うんだけど、これってもはや古文イントロクイズって感覚じゃない? 例えば「祇園精舎の鐘…」や「女もすなる日記…」など”

クニオ

“などなどと言われても ……”

ヨシコ

“じゃー古文イントロクイズいくわよ 「行春や鳥啼き魚の目は」ってのは?”

クニオ

“あのね そういう事じゃなくて、……遣戸は蔀の間より明るし…… に注目してほしいのよ”

……今日の話題は大きな窓・多層窓の構成。

だからプロローグで、すでに引き戸が鎌倉時代には普及していたことをアピールしたのだが、ヨシコのガブリ寄りにどうも調子が狂うクニオ。

ヨシコ

“はい注目! …… 遣戸って、確か板戸の引き違い戸でしたっけ? いつ頃登場したのかな”

クニオ

“そ そうですね、鎌倉時代かな……”

ヨシコ

“それじゃー 私が愛用している明かり障子の始まりはいつ頃?”

クニオ

“ええーと (-_-;ウーン

えーと、室町時代かな、半紙張りの障子の初見は、銀閣寺の東求堂と言われていますね、それも板戸から改良を重ねながらではなくて、突然ってことらしいんだ“

ヨシコ

“ へ― 突然ね! 東求堂って茶室の原型といわれているアレね”

クニオ

“はいそうです、で、それまでの建物の開口部の装置は、蔀戸(上下に回転する)か開き戸でした、だけど、どちらも開けるか閉めるか、だから、茶を楽しむには具合が悪い”

ヨシコ

“確かに半開きって始末が悪いわね! …… ということは茶を楽しむために茶人が開発したのかしら?”

……そこはわかりませんが、障子から漏れる薄明りに浮かぶ茶道具のシルエット 確かに、陰影礼賛の美意識を際立てる装置と言える。

クニオ

“そこに登場した遣戸や障子などの引き戸は、戸締りは不完全だけど、開閉の調整が自在で楽にできる、ってことは光や風の微調整ができるから、広く受け入れられたと思うよ”

ヨシコ“

“明かり障子の登場は一大革命だったわね!”

クニオ

“蒸し暑い日本の住まいにとっては必須のアイテムと云えませんか?”

ヨシコ

“確かに、引き戸・障子は、気候風土に適応しながら続いてきた伝統的な住まいのアイテムですね!”

……ヨシコのガブリ寄りも、土俵際で何とか寄り切られずに予定調和で終わりました、めでたし、めでたし。

木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

大きな窓 多層窓の構成 11/4

朗読するクニオ

……家の作りやうは、夏をむねとすべし、冬はいかなる所にも住まる…………遣戸は蔀の間より明るし……

ヨシコ

“あらー 誰もがそこしか知らない、誰もがそこだけ知っている 「徒然草」の一節だわね!……”

ヨシコ

“よく思うんだけど、これってもはや古文イントロクイズって感覚じゃない? 例えば「祇園精舎の鐘…」や「女もすなる日記…」など”

クニオ

“などなどと言われても ……”

ヨシコ

“じゃー古文イントロクイズいくわよ 「行春や鳥啼き魚の目は」ってのは?”

クニオ

“あのね そういう事じゃなくて、……遣戸は蔀の間より明るし…… に注目してほしいのよ”

……今日の話題は大きな窓・多層窓の構成。

だからプロローグで、すでに引き戸が鎌倉時代には普及していたことをアピールしたのだが、ヨシコのガブリ寄りにどうも調子が狂うクニオ。

ヨシコ

“はい注目! …… 遣戸って、確か板戸の引き違い戸でしたっけ? いつ頃登場したのかな”

クニオ

“そ そうですね、鎌倉時代かな……”

ヨシコ

“それじゃー 私が愛用している明かり障子の始まりはいつ頃?”

クニオ

“ええーと (-_-;ウーン

えーと、室町時代かな、半紙張りの障子の初見は、銀閣寺の東求堂と言われていますね、それも板戸から改良を重ねながらではなくて、突然ってことらしいんだ“

ヨシコ

“ へ― 突然ね! 東求堂って茶室の原型といわれているアレね”

クニオ

“はいそうです、で、それまでの建物の開口部の装置は、蔀戸(上下に回転する)か開き戸でした、だけど、どちらも開けるか閉めるか、だから、茶を楽しむには具合が悪い”

ヨシコ

“確かに半開きって始末が悪いわね! …… ということは茶を楽しむために茶人が開発したのかしら?”

……そこはわかりませんが、障子から漏れる薄明りに浮かぶ茶道具のシルエット 確かに、陰影礼賛の美意識を際立てる装置と言える。

クニオ

“そこに登場した遣戸や障子などの引き戸は、戸締りは不完全だけど、開閉の調整が自在で楽にできる、ってことは光や風の微調整ができるから、広く受け入れられたと思うよ”

ヨシコ“

“明かり障子の登場は一大革命だったわね!”

クニオ

“蒸し暑い日本の住まいにとっては必須のアイテムと云えませんか?”

ヨシコ

“確かに、引き戸・障子は、気候風土に適応しながら続いてきた伝統的な住まいのアイテムですね!”

……ヨシコのガブリ寄りも、土俵際で何とか寄り切られずに予定調和で終わりました、めでたし、めでたし。

木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡