2024年11月02日

「ほとばしる気骨」 重源上人坐像の作者は運慶か快慶か

「ほとばしる気骨」 重源上人坐像の作者は運慶か快慶か

「バリバリ バリバリ」と火の粉が舞う 紅蓮の炎に包まれ「ぐわーん、ぐわーん」と悲鳴を上げる東大寺の大伽藍、炎は容赦なく大仏殿をも飲み込んでいく。

平氏の兵たちは、手当たり次第に松明をお堂に投げ入れている、恐れおののく僧侶たち、西風に煽られた炎は、すでに誰もが手を付けられない。

「アー お堂が お堂が 」僧侶たちの悲鳴が闇夜を切り裂く、その阿鼻叫喚の光景はまるで地獄絵そのものであった。

治承四年(1180年)、平重衡の南都焼討によって東大寺大仏殿は数日にわたって燃え続け、天平創建の大仏(盧舎那仏像)もほとんどが熔け落ちた。

それからしばらくして

後白河上皇から東大寺復興の名を受け、造東大寺長官を任ぜられた藤原行隆は、南都に赴いた。

大火の後も生々しい惨状を目のあたりにして、一行はただただ呆然と佇むばかりであった。

そんな焼け跡で、精力的に動き回る僧侶に目が留まる。

“あの御坊は …… ” どのようなお方なのか

行隆は興味を覚えていた。 後日、その僧侶の名を知ることになるが、今は知る由

もなく、途方に暮れれるばかりであった。

━養和元年(1181年)八月 醍醐寺

「勅 朕忝(かたじけな)くも幼齢をもって聖緒につく…中略…布告す」

藤原行隆は東大寺勧進任命の奉書を声高々と読み上げる。この宣旨を受けられた御坊は誰あろう俊乗坊重源と言い、焼け跡にて精力的に動きまわっていたあの僧である。

“あの時の御坊か…… ”と不思議な縁(えにし)に行隆は驚くばかりであった。

俊乗坊重源は、三度も宋に渡り最新の知識と技術を持ち帰り、それを活かした造寺に関しては経験が豊富(*1)があるなど、勧進の大役を果たす力量と器量を十二分に備えていた。

時に重源は齢61歳であった。

“勧進の宣旨って、破格の抜擢じゃないの?”

宣旨を受けた重源の覚悟と、後白河上皇の決断のほどを推量しながらヨシコは驚く。

“確かにね、でも当時、念仏宗の普及に多大の功績があったようだし、何より法然上人の強力な推薦ってのも大きかったかもね”

日々の布教における重源の人となりをよく知っていたからこその法然の推薦だったのだろうとクニオは推測する。

『 宗派などにこだわることなく。不自由に苦しんでいるところには、惜しげもなく援助の手を差し伸べている。これは、ちょっと考えると何でもないことのようであるが、実はなかなか大変なことで、そこには重源のまことに度量の広い性格が良く示されているといえよう。 俊乗坊重源の研究 小林剛 有隣堂 』

“民衆の信頼が厚かったのね”

“そうなんだよ、重源は自らを南無阿弥陀仏と称していたんだって それで 彼の廻りには多種多様な人々(同行衆)が互いに精神的な連帯をもって集まっていたようだよ”

『 これらの同行衆は、念仏衆、維那(いな)(*2)、番匠などの建築関係者、仏師、鋳物師、僧侶など多彩であった。

これらの人々は、造寺、造仏、写経その他の作善業にあたり、それぞれの分担に応じて、募金に奔走し、技術を提供し、労力奉仕をし、或いは物資運搬のために道路・橋・港湾などの整備にまで関係した。

重源が提唱した阿弥陀信仰による宗教的結合が、いかに役立っていたかは容易に想像される。 佛教芸術105号 毛利 久 仏教芸術学会 』

“行基菩薩を彷彿とさせるわね”

行基菩薩は東大寺の創建の際に多大な尽力を果たした僧として知られている。

“そうだね ”とうなずくクニオ

これにて前半終了 後半はいよいよ運慶が登場します。

(*1)重源が自ら生涯にわたる造営の事蹟を記した「南無阿弥陀仏作善集」によると約60棟の造営が明記されている。 建築様式の歴史と表現 中川武 彰国社

(*2)維那

寺院で僧に関する庶務をつかさどり、またそれを指図する役職。

To be continued

「バリバリ バリバリ」と火の粉が舞う 紅蓮の炎に包まれ「ぐわーん、ぐわーん」と悲鳴を上げる東大寺の大伽藍、炎は容赦なく大仏殿をも飲み込んでいく。

平氏の兵たちは、手当たり次第に松明をお堂に投げ入れている、恐れおののく僧侶たち、西風に煽られた炎は、すでに誰もが手を付けられない。

「アー お堂が お堂が 」僧侶たちの悲鳴が闇夜を切り裂く、その阿鼻叫喚の光景はまるで地獄絵そのものであった。

治承四年(1180年)、平重衡の南都焼討によって東大寺大仏殿は数日にわたって燃え続け、天平創建の大仏(盧舎那仏像)もほとんどが熔け落ちた。

それからしばらくして

後白河上皇から東大寺復興の名を受け、造東大寺長官を任ぜられた藤原行隆は、南都に赴いた。

大火の後も生々しい惨状を目のあたりにして、一行はただただ呆然と佇むばかりであった。

そんな焼け跡で、精力的に動き回る僧侶に目が留まる。

“あの御坊は …… ” どのようなお方なのか

行隆は興味を覚えていた。 後日、その僧侶の名を知ることになるが、今は知る由

もなく、途方に暮れれるばかりであった。

━養和元年(1181年)八月 醍醐寺

「勅 朕忝(かたじけな)くも幼齢をもって聖緒につく…中略…布告す」

藤原行隆は東大寺勧進任命の奉書を声高々と読み上げる。この宣旨を受けられた御坊は誰あろう俊乗坊重源と言い、焼け跡にて精力的に動きまわっていたあの僧である。

“あの時の御坊か…… ”と不思議な縁(えにし)に行隆は驚くばかりであった。

俊乗坊重源は、三度も宋に渡り最新の知識と技術を持ち帰り、それを活かした造寺に関しては経験が豊富(*1)があるなど、勧進の大役を果たす力量と器量を十二分に備えていた。

時に重源は齢61歳であった。

“勧進の宣旨って、破格の抜擢じゃないの?”

宣旨を受けた重源の覚悟と、後白河上皇の決断のほどを推量しながらヨシコは驚く。

“確かにね、でも当時、念仏宗の普及に多大の功績があったようだし、何より法然上人の強力な推薦ってのも大きかったかもね”

日々の布教における重源の人となりをよく知っていたからこその法然の推薦だったのだろうとクニオは推測する。

『 宗派などにこだわることなく。不自由に苦しんでいるところには、惜しげもなく援助の手を差し伸べている。これは、ちょっと考えると何でもないことのようであるが、実はなかなか大変なことで、そこには重源のまことに度量の広い性格が良く示されているといえよう。 俊乗坊重源の研究 小林剛 有隣堂 』

“民衆の信頼が厚かったのね”

“そうなんだよ、重源は自らを南無阿弥陀仏と称していたんだって それで 彼の廻りには多種多様な人々(同行衆)が互いに精神的な連帯をもって集まっていたようだよ”

『 これらの同行衆は、念仏衆、維那(いな)(*2)、番匠などの建築関係者、仏師、鋳物師、僧侶など多彩であった。

これらの人々は、造寺、造仏、写経その他の作善業にあたり、それぞれの分担に応じて、募金に奔走し、技術を提供し、労力奉仕をし、或いは物資運搬のために道路・橋・港湾などの整備にまで関係した。

重源が提唱した阿弥陀信仰による宗教的結合が、いかに役立っていたかは容易に想像される。 佛教芸術105号 毛利 久 仏教芸術学会 』

“行基菩薩を彷彿とさせるわね”

行基菩薩は東大寺の創建の際に多大な尽力を果たした僧として知られている。

“そうだね ”とうなずくクニオ

これにて前半終了 後半はいよいよ運慶が登場します。

(*1)重源が自ら生涯にわたる造営の事蹟を記した「南無阿弥陀仏作善集」によると約60棟の造営が明記されている。 建築様式の歴史と表現 中川武 彰国社

(*2)維那

寺院で僧に関する庶務をつかさどり、またそれを指図する役職。

To be continued

2024年09月26日

能はこんなに面白い・その三 「船弁慶」前場

能はこんなに面白い・その三 「船弁慶」前場

能は「わかるのではなく感じるもの」

「演者と同期して、身体的共感が高まり演者と見る側が一体となった時、はじめて唯一無二の作品になる いつでも発見がある だから面白い」というわけだ。

能の謡をちゃんと身に着けたら、故事来歴から文学まであらゆる知識を身に着けられる。 「能はこんなに面白い! 観世清和+内田樹 小学館」より

さあ! 古典を片手に、身体的共感を求めて、能を感じよう。

源義経(九郎判官)は今日でも人気のあるヒーローの一人だろう。

能で登場する義経は、どうした訳かほとんど(知っている限り)子方(*1)として登場する。

過日、MOA能楽堂で鑑賞した「船弁慶」の義経も子方だ。

━MOA能楽堂

MOA能楽堂のホワイエは、船弁慶(宝生流)を楽しもうと集まった観客でムンムンしている、ヨシコもクニオもその渦中の人、少々上気した気分で開場を待っている。

船弁慶(宝生流) 前場

義経主従が都落ちして西国に下ろうと大物浦に着く、ここで同道した静は、弁慶の諫言もあって都に帰るよう諭される、悲願にくれる静御前、別離の酒宴で別れを悲しみつつ舞を舞い、一行の船出を見送る。

後場

やがて、船が沖合にさしかかると、にわかに海が荒れ波濤が逆巻く中に、不思議や平家一門の亡霊(平知盛)が現れる、知盛の亡霊は大薙刀を振り回して義経に斬りかかる、弁慶は数珠を押しもんで祈り退け、亡霊は次第に遠ざけられて引き汐と共に消えていく。

“船弁慶って意外性のある曲なんだぜ、知ってる?”

小耳にはさんだ話をさも得意げに話すクニオ。

ヨシコはどうせいつもの知ったかぶりだろうと

“へ― そうですか”と軽くいなす。

冷ややかなヨシコの態度に、少々不満げな表情を浮かべながら

“前シテ(*1)と後シテが同一人物ではないって珍しいと思わない?”

能は前場と後場でシテと呼ばれる主役が別人物を演ずる例はあまりない。

船弁慶では主役のシテが、前場では静御前を、後場では知盛と別人格を演じる、対照的な演技を一人の演者演じさせる能は珍しいようだ。

義経を慕う静御前なる美しい女性が舞う優美な前場から、亡霊と化した知盛が義経に復讐しようと襲い掛かる激しく壮烈な後場へと劇的に変わる、この意外性のあるドラマチックな舞台構成が素晴らしい。

大物浦に着くや、女人連れは足手まといとばかりに、静御前に帰れと諭す弁慶。

シテ(静) これは思ひもよらぬ仰せかな。何く迄も御共とこそ思ひしに。

頼みても頼みすくなき人の心。あら何ともなや候。

“連れて行けばいいのに、すでに儚い命なんだから”

“イヤイヤ、ここは、恋仲より逃げ延びて再起を目指す さすが弁慶とほめるべきではないかな”

“本当の強さは、猛々しさでなくてしなやかなこと、慈悲の心よ”

“いやいや、源平の戦いに慈悲は無用、うたかたのごとく消えいるのが能なのさ“

“賢しいことを言うわね!”

“それが能の美意識なの!”

さらに口を挟もうとしたその時ピーンと天女がヨシコに舞い降りた。

“ハーンわかったわ ビンゴ!”

“何がわかったの”と不審げな表情で上目使いにヨシコを見やる。

ヨシコは少々上気した笑い浮かべ、勿体ぶって。

“作者は布石を打っているわね、いいよく聞いてね ”

“「静か」を拒めば海は「荒れる」ってことじゃない“(*2)

静かを拒めば海が荒れるとは 奇妙なことを言うなといぶかるクニオ。

━しずか いなくなる! うみ あれるか?

確かに後場では知盛の怨念すさまじく海は激しく荒れる。

能にそんな「言葉遊び」的な趣向をしのばせるのかと、納得出来ずにいる。

━しかし、まてよ!

“静かを拒めば海は荒れる、道理の因果を語っているのかもしれないな”と思い直す。

“人の道を諭しているのか?”

“だとすれば ウーム ありうるかも”

“いやいや そんなはずはない、単にあざとい作為ではないか “

悩むクニオを横目に

“前場の静御前の登場はこの後場への布石ね! だから静を帰す演出が必要だったのよ”ヨシコは、今日はいい仕事をしたとばかりに、淡く微笑む。

舞台では静御前の別離の宴が始まろうとしている。

子方(義経) 静に酒を勧め候へ

ワキ(弁慶) 畏って候。げにげにこれは御門出の。行末千代ぞと菊の盃。

静にこそ勧めけれ。

見所(*3)のクニオはヨシコの説に、一瞬たりとも納得してしまった自分に …………

口惜しさをにじませ佇むばかり 口惜しさをにじませ 佇むばかり。

静御前は別れを悲しみつつ、優美な中ノ舞を舞う。

シテ その時静は立ち上がり。時の調子を取りあへず。戸口の郵船は。風静まつて出ず。

地謡 袖打ち振るも。恥かしや。

シテ 立ち舞ふべくもあらぬ身の。

中ノ舞

シテ ただ頼め。しめぢが原の。さしも草。

地謡 我が世の中に。あらん限りは。

中略

シテ 静は泣く泣く。

地謡 烏帽子直垂脱ぎ捨てて。涙に咽ぶ御お別れ。

見る目も哀れなりけり 見る目も哀れなりけり。

中入り

To be continued

(*1)シテ方にはシテ(主役)、シテツレ(準主役)、トモ(シテの同伴者)、子方(子役、地謡(合唱団)、後見(進行補助役)などの役があり能に出演する。

(*2)「静か」を拒めば海は「荒れる」は『「能の平家物語」秦亘平(文)・堀上謙(写真)朝日ソノラマ鍵』船弁慶の解説ヒントに創作した。

(*3)観客席

能は「わかるのではなく感じるもの」

「演者と同期して、身体的共感が高まり演者と見る側が一体となった時、はじめて唯一無二の作品になる いつでも発見がある だから面白い」というわけだ。

能の謡をちゃんと身に着けたら、故事来歴から文学まであらゆる知識を身に着けられる。 「能はこんなに面白い! 観世清和+内田樹 小学館」より

さあ! 古典を片手に、身体的共感を求めて、能を感じよう。

源義経(九郎判官)は今日でも人気のあるヒーローの一人だろう。

能で登場する義経は、どうした訳かほとんど(知っている限り)子方(*1)として登場する。

過日、MOA能楽堂で鑑賞した「船弁慶」の義経も子方だ。

━MOA能楽堂

MOA能楽堂のホワイエは、船弁慶(宝生流)を楽しもうと集まった観客でムンムンしている、ヨシコもクニオもその渦中の人、少々上気した気分で開場を待っている。

船弁慶(宝生流) 前場

義経主従が都落ちして西国に下ろうと大物浦に着く、ここで同道した静は、弁慶の諫言もあって都に帰るよう諭される、悲願にくれる静御前、別離の酒宴で別れを悲しみつつ舞を舞い、一行の船出を見送る。

後場

やがて、船が沖合にさしかかると、にわかに海が荒れ波濤が逆巻く中に、不思議や平家一門の亡霊(平知盛)が現れる、知盛の亡霊は大薙刀を振り回して義経に斬りかかる、弁慶は数珠を押しもんで祈り退け、亡霊は次第に遠ざけられて引き汐と共に消えていく。

“船弁慶って意外性のある曲なんだぜ、知ってる?”

小耳にはさんだ話をさも得意げに話すクニオ。

ヨシコはどうせいつもの知ったかぶりだろうと

“へ― そうですか”と軽くいなす。

冷ややかなヨシコの態度に、少々不満げな表情を浮かべながら

“前シテ(*1)と後シテが同一人物ではないって珍しいと思わない?”

能は前場と後場でシテと呼ばれる主役が別人物を演ずる例はあまりない。

船弁慶では主役のシテが、前場では静御前を、後場では知盛と別人格を演じる、対照的な演技を一人の演者演じさせる能は珍しいようだ。

義経を慕う静御前なる美しい女性が舞う優美な前場から、亡霊と化した知盛が義経に復讐しようと襲い掛かる激しく壮烈な後場へと劇的に変わる、この意外性のあるドラマチックな舞台構成が素晴らしい。

大物浦に着くや、女人連れは足手まといとばかりに、静御前に帰れと諭す弁慶。

シテ(静) これは思ひもよらぬ仰せかな。何く迄も御共とこそ思ひしに。

頼みても頼みすくなき人の心。あら何ともなや候。

“連れて行けばいいのに、すでに儚い命なんだから”

“イヤイヤ、ここは、恋仲より逃げ延びて再起を目指す さすが弁慶とほめるべきではないかな”

“本当の強さは、猛々しさでなくてしなやかなこと、慈悲の心よ”

“いやいや、源平の戦いに慈悲は無用、うたかたのごとく消えいるのが能なのさ“

“賢しいことを言うわね!”

“それが能の美意識なの!”

さらに口を挟もうとしたその時ピーンと天女がヨシコに舞い降りた。

“ハーンわかったわ ビンゴ!”

“何がわかったの”と不審げな表情で上目使いにヨシコを見やる。

ヨシコは少々上気した笑い浮かべ、勿体ぶって。

“作者は布石を打っているわね、いいよく聞いてね ”

“「静か」を拒めば海は「荒れる」ってことじゃない“(*2)

静かを拒めば海が荒れるとは 奇妙なことを言うなといぶかるクニオ。

━しずか いなくなる! うみ あれるか?

確かに後場では知盛の怨念すさまじく海は激しく荒れる。

能にそんな「言葉遊び」的な趣向をしのばせるのかと、納得出来ずにいる。

━しかし、まてよ!

“静かを拒めば海は荒れる、道理の因果を語っているのかもしれないな”と思い直す。

“人の道を諭しているのか?”

“だとすれば ウーム ありうるかも”

“いやいや そんなはずはない、単にあざとい作為ではないか “

悩むクニオを横目に

“前場の静御前の登場はこの後場への布石ね! だから静を帰す演出が必要だったのよ”ヨシコは、今日はいい仕事をしたとばかりに、淡く微笑む。

舞台では静御前の別離の宴が始まろうとしている。

子方(義経) 静に酒を勧め候へ

ワキ(弁慶) 畏って候。げにげにこれは御門出の。行末千代ぞと菊の盃。

静にこそ勧めけれ。

見所(*3)のクニオはヨシコの説に、一瞬たりとも納得してしまった自分に …………

口惜しさをにじませ佇むばかり 口惜しさをにじませ 佇むばかり。

静御前は別れを悲しみつつ、優美な中ノ舞を舞う。

シテ その時静は立ち上がり。時の調子を取りあへず。戸口の郵船は。風静まつて出ず。

地謡 袖打ち振るも。恥かしや。

シテ 立ち舞ふべくもあらぬ身の。

中ノ舞

シテ ただ頼め。しめぢが原の。さしも草。

地謡 我が世の中に。あらん限りは。

中略

シテ 静は泣く泣く。

地謡 烏帽子直垂脱ぎ捨てて。涙に咽ぶ御お別れ。

見る目も哀れなりけり 見る目も哀れなりけり。

中入り

To be continued

(*1)シテ方にはシテ(主役)、シテツレ(準主役)、トモ(シテの同伴者)、子方(子役、地謡(合唱団)、後見(進行補助役)などの役があり能に出演する。

(*2)「静か」を拒めば海は「荒れる」は『「能の平家物語」秦亘平(文)・堀上謙(写真)朝日ソノラマ鍵』船弁慶の解説ヒントに創作した。

(*3)観客席

2024年07月24日

嫁が君

嫁が君 7/24

━京の都から南へ一里ほど下った山里に石峰寺という黄檗宗の寺がある。

京に近いだけあって、山里とはいえ雅さが漂っている、その風情が気にいったのか、このころ伊藤若冲は門前の庵に隠棲していた。

“鶏も書き尽くした ”と若冲は思案気の様子。

“絵は心を解き放つのが何より 正月でもあるし、ちょっとおどけてみようか フ

フッ ”

何やら面白い考えが浮かんだようだ、いそいそと準備に取り掛かる若冲。

━静岡市美術館はざわついていた。

「琳派と若冲、ときめきの日本美術」と銘打った京都・細見美術館展は盛況だ。

人気の琳派や若冲の作品が多数展示されている、その絵の前には人の渦が幾重にもできていた。

ヨシコとクニオは、その渦から少々離れた場所にある若冲作「鼠婚礼図」の前で話し込んでいる。

“モチーフが面白いわね 鼠って”

なるほど若冲といえば鶏が馴染み深い、実際、今回の美術展でも「鶏図押絵貼屏風」や「雪中雄鶏図」など鶏をモチーフとした作品は、どれも写実的ではあるが不思議な気品に満ちて見ごたえたっぷりだ。

“それも婚礼図だぜ!”とおどけて見せるクニオ。

まさに「嫁が君」(*1)を彷彿させてしまう。

松尾芭蕉の俳句にこんな句がある。

「餅花や かざしに插せる 嫁が君」(*2)

“正月三が日の平和な一時を描いたのかな?“

三方を運ぶ鼠、裃姿の鼠は媒酌人だろうか …… ご相伴に預かろうとしているのか、慌ててやってくる鼠とすでに酔っているのか引きずられながらも嬉しそうな鼠、大黒柱?に絡みつく鼠 …… などなど宴会の真っ最中だ。

“鼠の表情が愛らしいわね フフフッ ”ヨシコも微笑む。

江戸時代も中期以降になると庶民的な美術が興隆し始める、絵師の階層も大きく広がり、遊び心あふれる作品も多くみられるなど百花繚乱の状況を呈していた。

京都画壇も隆盛を極めていた、その中心をなす絵師が若冲、応挙、蕪村、大雅、蕭白らであった。

美術史家の辻惟雄氏は

“驚いたことに彼らは歩いて5分から数十分のところに住んでいた”と浮き立つ心を抑えながら楽しげに述べている。

“路で会えば「おはようさん」とか「ほなさいなら」とか挨拶をしていたのだろうか”

ちょっとほっこりする。

“この作品は若冲の意外な一面を物語っているよね”とヨシコ。

若冲といえば生涯を妻帯せず絵に打ち込んだことはよく知られている、相国寺や黄檗宗の僧侶と深い交流があり、寺院に寄贈した作品も多く、信仰の熱い絵師とするイメージの面からすると「鼠婚礼図」は少々意外だ。

鼠は害獣ではあるが大黒様のお使いであることが知られているし、辻氏が指摘するように「このころ京都は、江戸と比べ自由な雰囲気に満ちていて、これまでの約束事に縛られない自由な発想と表現が可能だった 」という事情が若冲をして遊び心のある絵を描かせた理由かもしれない。

“でも何より秀逸なのはこの構図だでよ! 鼠・鼠 斜め線 余白 鼠 って”

ヨシコは構図の奇抜さ面白さに気付く。

左上と右下という斜めの構成も面白い。

“余白を真ん中にして、両端にモチーフを置くって構図の作品は結構あるんじゃないかな?”

等伯の「松林図屏風」や蕪村の「紫陽花にホトトギス」とか宗達の「風神雷神図屏風」とか、どれも傑作だ。

“イヤイヤ それらの作品の余白は大気や湿気なのに、若冲の余白は違うよね!”

“きっと床だと思うんだ!板の間か土間かわからないけど”

“この余白は磁場じゃない? 余白はご相伴にあずかろうとする鼠を引っ張ろうとする磁場の引力を感じるんだけど”

二人はは何か言いたげ …… だけど …… 沈黙という磁場が二人を覆っている。

しばらくの沈黙の後、しびれを切らしたかのようにクニオが

“なるほどね 確かに框のような斜め線から迎え出ようとして飛び出している鼠がそれを暗示しているのかもしれないね”

“そうよ 線と余白が得全体に活き活きとした動きや躍動感を生み出しているのよ”

とつぶやくヨシコ。

余白は「想像力の働きで完成させる」とは岡倉天心の洞察。

“ウーん 想像力で埋めるしかないね!”と得心したかのように互いに頷く。

想像は心の内に幾重にも果てしなく広がっていることを二人は感じていた。

━石峰寺門前の庵

今日も里の子供たちの歓声が響き渡っている。

“オイラも鼠を書いてみたーい ”

オイラもワタシもと子供たちが鼠の絵の廻りに集まってきた。

“墨をすってみるかい ”と硯と墨を取り出す若冲の顔は滋味に満ちている。

子供たちのみならず、動植物にも慈愛をそそぐ若冲

“山 川 草 木 悉 皆 成 仏 山 川 草 木 悉 皆 成 仏 ”

そこには穏やかな山里が広がっている。

*1)日頃、目の敵の鼠も正月三が日は嫁が君と呼んで丁重にもてなす。鼠はコメを食う害獣だが、大黒柱の使いでもある。

そこで一年のうち362日は鼠と闘う、年の初めの三日間だけ大黒柱の嫁とし平和を結ぶ。 日本人の暦 長谷川櫂 筑摩選書

*2)「餅花や かざしに插せる 嫁が君」

「餅花」は繭玉<まゆだま>とも言い、木の枝に紅白の小さい餅の団子を付けた飾りもの、穀物の形ちに擬してその年の稔への義予祝をなし、正月に飾りたてる。

その餅花のあたりへ出てきた鼠を、餅花をかざしにして髪に押し立てたように見立てたものである、その姿は、「嫁が君」と言われるとおりなかなかかわいらしい。

芭蕉全発句 山本健吉 講談社学術文庫

#木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

━京の都から南へ一里ほど下った山里に石峰寺という黄檗宗の寺がある。

京に近いだけあって、山里とはいえ雅さが漂っている、その風情が気にいったのか、このころ伊藤若冲は門前の庵に隠棲していた。

“鶏も書き尽くした ”と若冲は思案気の様子。

“絵は心を解き放つのが何より 正月でもあるし、ちょっとおどけてみようか フ

フッ ”

何やら面白い考えが浮かんだようだ、いそいそと準備に取り掛かる若冲。

━静岡市美術館はざわついていた。

「琳派と若冲、ときめきの日本美術」と銘打った京都・細見美術館展は盛況だ。

人気の琳派や若冲の作品が多数展示されている、その絵の前には人の渦が幾重にもできていた。

ヨシコとクニオは、その渦から少々離れた場所にある若冲作「鼠婚礼図」の前で話し込んでいる。

“モチーフが面白いわね 鼠って”

なるほど若冲といえば鶏が馴染み深い、実際、今回の美術展でも「鶏図押絵貼屏風」や「雪中雄鶏図」など鶏をモチーフとした作品は、どれも写実的ではあるが不思議な気品に満ちて見ごたえたっぷりだ。

“それも婚礼図だぜ!”とおどけて見せるクニオ。

まさに「嫁が君」(*1)を彷彿させてしまう。

松尾芭蕉の俳句にこんな句がある。

「餅花や かざしに插せる 嫁が君」(*2)

“正月三が日の平和な一時を描いたのかな?“

三方を運ぶ鼠、裃姿の鼠は媒酌人だろうか …… ご相伴に預かろうとしているのか、慌ててやってくる鼠とすでに酔っているのか引きずられながらも嬉しそうな鼠、大黒柱?に絡みつく鼠 …… などなど宴会の真っ最中だ。

“鼠の表情が愛らしいわね フフフッ ”ヨシコも微笑む。

江戸時代も中期以降になると庶民的な美術が興隆し始める、絵師の階層も大きく広がり、遊び心あふれる作品も多くみられるなど百花繚乱の状況を呈していた。

京都画壇も隆盛を極めていた、その中心をなす絵師が若冲、応挙、蕪村、大雅、蕭白らであった。

美術史家の辻惟雄氏は

“驚いたことに彼らは歩いて5分から数十分のところに住んでいた”と浮き立つ心を抑えながら楽しげに述べている。

“路で会えば「おはようさん」とか「ほなさいなら」とか挨拶をしていたのだろうか”

ちょっとほっこりする。

“この作品は若冲の意外な一面を物語っているよね”とヨシコ。

若冲といえば生涯を妻帯せず絵に打ち込んだことはよく知られている、相国寺や黄檗宗の僧侶と深い交流があり、寺院に寄贈した作品も多く、信仰の熱い絵師とするイメージの面からすると「鼠婚礼図」は少々意外だ。

鼠は害獣ではあるが大黒様のお使いであることが知られているし、辻氏が指摘するように「このころ京都は、江戸と比べ自由な雰囲気に満ちていて、これまでの約束事に縛られない自由な発想と表現が可能だった 」という事情が若冲をして遊び心のある絵を描かせた理由かもしれない。

“でも何より秀逸なのはこの構図だでよ! 鼠・鼠 斜め線 余白 鼠 って”

ヨシコは構図の奇抜さ面白さに気付く。

左上と右下という斜めの構成も面白い。

“余白を真ん中にして、両端にモチーフを置くって構図の作品は結構あるんじゃないかな?”

等伯の「松林図屏風」や蕪村の「紫陽花にホトトギス」とか宗達の「風神雷神図屏風」とか、どれも傑作だ。

“イヤイヤ それらの作品の余白は大気や湿気なのに、若冲の余白は違うよね!”

“きっと床だと思うんだ!板の間か土間かわからないけど”

“この余白は磁場じゃない? 余白はご相伴にあずかろうとする鼠を引っ張ろうとする磁場の引力を感じるんだけど”

二人はは何か言いたげ …… だけど …… 沈黙という磁場が二人を覆っている。

しばらくの沈黙の後、しびれを切らしたかのようにクニオが

“なるほどね 確かに框のような斜め線から迎え出ようとして飛び出している鼠がそれを暗示しているのかもしれないね”

“そうよ 線と余白が得全体に活き活きとした動きや躍動感を生み出しているのよ”

とつぶやくヨシコ。

余白は「想像力の働きで完成させる」とは岡倉天心の洞察。

“ウーん 想像力で埋めるしかないね!”と得心したかのように互いに頷く。

想像は心の内に幾重にも果てしなく広がっていることを二人は感じていた。

━石峰寺門前の庵

今日も里の子供たちの歓声が響き渡っている。

“オイラも鼠を書いてみたーい ”

オイラもワタシもと子供たちが鼠の絵の廻りに集まってきた。

“墨をすってみるかい ”と硯と墨を取り出す若冲の顔は滋味に満ちている。

子供たちのみならず、動植物にも慈愛をそそぐ若冲

“山 川 草 木 悉 皆 成 仏 山 川 草 木 悉 皆 成 仏 ”

そこには穏やかな山里が広がっている。

*1)日頃、目の敵の鼠も正月三が日は嫁が君と呼んで丁重にもてなす。鼠はコメを食う害獣だが、大黒柱の使いでもある。

そこで一年のうち362日は鼠と闘う、年の初めの三日間だけ大黒柱の嫁とし平和を結ぶ。 日本人の暦 長谷川櫂 筑摩選書

*2)「餅花や かざしに插せる 嫁が君」

「餅花」は繭玉<まゆだま>とも言い、木の枝に紅白の小さい餅の団子を付けた飾りもの、穀物の形ちに擬してその年の稔への義予祝をなし、正月に飾りたてる。

その餅花のあたりへ出てきた鼠を、餅花をかざしにして髪に押し立てたように見立てたものである、その姿は、「嫁が君」と言われるとおりなかなかかわいらしい。

芭蕉全発句 山本健吉 講談社学術文庫

#木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

2024年06月21日

俵屋宗達の描く水墨画は売れ筋

俵屋宗達の描く水墨画は売れ筋 2024 6/21

━そろそろ、かからねばならんな……

元和■年の壱月、下京の○○薬師▲▲小路 ◆◆神社の隣にある俵屋工房の屋敷

夜明けと共に目覚めた宗達。

昨年から依頼のあった水墨画をそろそろ仕上げねばならない。

だが、宗達は浮かない顔だ。

絵の工夫ならいつも心を尽くしてきた、ところが、水墨画は形式ばっていて、闊達さや不自由さを感じており、どうにも筆が進まない。

“人のまねなど面白くないが …… たらし込みか! ”

“俺なら金銀泥絵の表現力を活かした画法で、町衆も喜んでくれる絵を描けるかもしれない”

くみ上げた井戸水で顔を洗いながら思った。

━令和6年 静岡市美術館

「墨梅図」(*1)を前に佇む二人がいる。

ヨシコ

“宗達の水墨画って、見慣れないわね”

クニオ

“確かに宗達と云えば、金銀泥絵や装飾料紙が有名だからね”

俵屋宗達は江戸前期に活躍し、琳派と呼ばれる流派を創設した一人だ、宗達はやまと絵を基本として装飾的で絵画的な画風に特徴がある。

宗達が生み出したとされる「たらし込み(*1)」と呼ばれる技法は、色を重ねることで境界線が曖昧になり味わい深い質感を出すことができる。

「墨梅図(細見美術館蔵)」の解説

黒い洞を持つ老木の根元から、絵の中心を下から上に真っすぐ突き抜ける梅の若枝。

これに左右から複雑に折れ曲がる枝が寄り添い、緊張感のある画面となっている。

京都 細見美術館の名品 図録

“この下から上に突き抜ける垂直性を際立たせる表現がえぐいね”

と絵に語り掛けるようにクニオがつぶやく。

“イヤイヤ 上から下と思うんだけど ”とヨシコ

“そうかな どうしてそう思うのよ? ”とクニオは首をかしげた。

“この右上から垂れる枝がねー 左下の「く」の字に曲がる枝と合わせて、右上から左へ流れているじゃない”

確かに梅の根元がいったん画面から消えて、再び右上から現れる構図となっている。

これはトリミングという画法で狩野派が得意としていた、宗達はトリミングも匠だ、有名な風神雷神図屏風(京都国立博物館蔵)でもこのトリミングの構図を採用している。

“イヤイヤ 垂れた枝は 唐突に途中で三角形を描き、左斜め上に向かうでしょう …… だから上昇が基調だと思うよ!“

“そうかなー ”

ヨシコは下降説を否定され悔しさをにじませながらつぶやく …… ハタと何に気付いたらしい。

“よく見ると三角形が三カ所見えるわね、垂れる枝の唐突三角形と ほらココ 左下の若木が「く」の字に曲がることで現れる三角形と、それから根元の幹が描く三角形 そうよだから この絵にかくされたモチーフは三角形じゃないかな”

と得心を得たかのように言い放つ。

“三角形? …… まさかね …… 三角形が隠されたモチーフ ?”と考え込む。

そういえば、斜線を基調とした幾何学的な構図も日本画の特徴の一つ、巻絵でも吹抜屋台という構図法は斜線が多用されている。

そう言われると、やけに三角形が目に付く …… いやいや …… 本質を見誤るなとばかりに、まぶたに焼き付けられつつある三角形を必死に振り払う。

ここは渾身のストーレートを放ってヨシコの口を塞ごうとばかりに。

“この絵の見どころは、根元から芽吹いた若木が背筋を伸ばして凛と立つ姿だと思うな!

トリミングされた垂れる枝や、斜めの線はあくまでも、凛と立つ梅を際立たせる構図だよ“

しばしの沈黙が…… クニオの指摘に構うことなく

“っていうか モチーフや構図の単純化が見て取れるわね!”

目をしばたたかせるヨシコ。

“単純化 ? うーん“

なかなかいいところに目を付けたなと、つい頷いてしまうクニオ。

クニオの渾身のストレートも残念ながらヒットしなかったようだ。

確かに装飾性は排除され、背景の描写も省かれ薄墨が微妙に掃かれている、少数のモチーフ(というより梅だけ)で画面がシンプルに構成されている。

さらに梅の幹や枝、つぼみも墨の濃淡だけで描かれ、洞や枝は「たらし込み」によるアクセントがおしゃれだ。

“シンプルだけど柔らかくて洗練されている”

本当に心が和む

“墨だけだけど、幹や枝の質感が良くとらえているよね つぼみはさらに白く見えるしね”

クニオの返事に満足した様子で

“でしょ こんな表現も、この時代だからこそ可能だったのよね”

宗達が単なる町絵師から「法橋」地位が与えられたこと等、室町から江戸期かけて町衆という新しい層の勃興、新しい商人や庶民層の形成が、これまでにない自由な表現を支えたのだろう。

思いのほか長居をしてしまったようだ、二人は満ち足りた思いで美術館を後にした。

━元和■年の師走、俵屋工房は活気に満ちていた。

水墨画の注文が殺到している、宗達の描く水墨画は俵屋工房の売れ筋の絵画となった。

“やはり「たらし込み」の効果だな 晦日まで忙しい日が続くな ……”と空を見上げる。

風花が舞っている“山は雪か!”

「墨梅図」は後の琳派周辺で宗達がとして意識され、類似品が描かれたと聞く。

(*1)たらし込み

俵屋宗達が初めて生み出した日本画の画法、色を塗った上に乾かないうちに、別の色を垂らすし、滲みの効果を生かすことで、境界線が曖昧になり、味わい深い質感を生みだすことができる。

#木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

━そろそろ、かからねばならんな……

元和■年の壱月、下京の○○薬師▲▲小路 ◆◆神社の隣にある俵屋工房の屋敷

夜明けと共に目覚めた宗達。

昨年から依頼のあった水墨画をそろそろ仕上げねばならない。

だが、宗達は浮かない顔だ。

絵の工夫ならいつも心を尽くしてきた、ところが、水墨画は形式ばっていて、闊達さや不自由さを感じており、どうにも筆が進まない。

“人のまねなど面白くないが …… たらし込みか! ”

“俺なら金銀泥絵の表現力を活かした画法で、町衆も喜んでくれる絵を描けるかもしれない”

くみ上げた井戸水で顔を洗いながら思った。

━令和6年 静岡市美術館

「墨梅図」(*1)を前に佇む二人がいる。

ヨシコ

“宗達の水墨画って、見慣れないわね”

クニオ

“確かに宗達と云えば、金銀泥絵や装飾料紙が有名だからね”

俵屋宗達は江戸前期に活躍し、琳派と呼ばれる流派を創設した一人だ、宗達はやまと絵を基本として装飾的で絵画的な画風に特徴がある。

宗達が生み出したとされる「たらし込み(*1)」と呼ばれる技法は、色を重ねることで境界線が曖昧になり味わい深い質感を出すことができる。

「墨梅図(細見美術館蔵)」の解説

黒い洞を持つ老木の根元から、絵の中心を下から上に真っすぐ突き抜ける梅の若枝。

これに左右から複雑に折れ曲がる枝が寄り添い、緊張感のある画面となっている。

京都 細見美術館の名品 図録

“この下から上に突き抜ける垂直性を際立たせる表現がえぐいね”

と絵に語り掛けるようにクニオがつぶやく。

“イヤイヤ 上から下と思うんだけど ”とヨシコ

“そうかな どうしてそう思うのよ? ”とクニオは首をかしげた。

“この右上から垂れる枝がねー 左下の「く」の字に曲がる枝と合わせて、右上から左へ流れているじゃない”

確かに梅の根元がいったん画面から消えて、再び右上から現れる構図となっている。

これはトリミングという画法で狩野派が得意としていた、宗達はトリミングも匠だ、有名な風神雷神図屏風(京都国立博物館蔵)でもこのトリミングの構図を採用している。

“イヤイヤ 垂れた枝は 唐突に途中で三角形を描き、左斜め上に向かうでしょう …… だから上昇が基調だと思うよ!“

“そうかなー ”

ヨシコは下降説を否定され悔しさをにじませながらつぶやく …… ハタと何に気付いたらしい。

“よく見ると三角形が三カ所見えるわね、垂れる枝の唐突三角形と ほらココ 左下の若木が「く」の字に曲がることで現れる三角形と、それから根元の幹が描く三角形 そうよだから この絵にかくされたモチーフは三角形じゃないかな”

と得心を得たかのように言い放つ。

“三角形? …… まさかね …… 三角形が隠されたモチーフ ?”と考え込む。

そういえば、斜線を基調とした幾何学的な構図も日本画の特徴の一つ、巻絵でも吹抜屋台という構図法は斜線が多用されている。

そう言われると、やけに三角形が目に付く …… いやいや …… 本質を見誤るなとばかりに、まぶたに焼き付けられつつある三角形を必死に振り払う。

ここは渾身のストーレートを放ってヨシコの口を塞ごうとばかりに。

“この絵の見どころは、根元から芽吹いた若木が背筋を伸ばして凛と立つ姿だと思うな!

トリミングされた垂れる枝や、斜めの線はあくまでも、凛と立つ梅を際立たせる構図だよ“

しばしの沈黙が…… クニオの指摘に構うことなく

“っていうか モチーフや構図の単純化が見て取れるわね!”

目をしばたたかせるヨシコ。

“単純化 ? うーん“

なかなかいいところに目を付けたなと、つい頷いてしまうクニオ。

クニオの渾身のストレートも残念ながらヒットしなかったようだ。

確かに装飾性は排除され、背景の描写も省かれ薄墨が微妙に掃かれている、少数のモチーフ(というより梅だけ)で画面がシンプルに構成されている。

さらに梅の幹や枝、つぼみも墨の濃淡だけで描かれ、洞や枝は「たらし込み」によるアクセントがおしゃれだ。

“シンプルだけど柔らかくて洗練されている”

本当に心が和む

“墨だけだけど、幹や枝の質感が良くとらえているよね つぼみはさらに白く見えるしね”

クニオの返事に満足した様子で

“でしょ こんな表現も、この時代だからこそ可能だったのよね”

宗達が単なる町絵師から「法橋」地位が与えられたこと等、室町から江戸期かけて町衆という新しい層の勃興、新しい商人や庶民層の形成が、これまでにない自由な表現を支えたのだろう。

思いのほか長居をしてしまったようだ、二人は満ち足りた思いで美術館を後にした。

━元和■年の師走、俵屋工房は活気に満ちていた。

水墨画の注文が殺到している、宗達の描く水墨画は俵屋工房の売れ筋の絵画となった。

“やはり「たらし込み」の効果だな 晦日まで忙しい日が続くな ……”と空を見上げる。

風花が舞っている“山は雪か!”

「墨梅図」は後の琳派周辺で宗達がとして意識され、類似品が描かれたと聞く。

(*1)たらし込み

俵屋宗達が初めて生み出した日本画の画法、色を塗った上に乾かないうちに、別の色を垂らすし、滲みの効果を生かすことで、境界線が曖昧になり、味わい深い質感を生みだすことができる。

#木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

2024年05月19日

鬼卵・夢路

鬼卵・夢路

“頼もう ” 店先から声をかける!

店は掛川城からほど近く、今では面影もないが、かつては掛川藩城下の一角にあたる場所だ。

“頼もう ”

クニオは再度、店の奥に声をかける。

店主

“どちら様でしょう ”

中年の目鼻立ちのすっきりした温容の顔立ちの店主奥から顔を出した。

店主

“書画、軸をご所望で ”

クニオ

“いや、こちらに鬼卵の書画があると聞き及んだので …… ”

店主

“さようでございますか …… ”

思案顔の店主 …… 少々、間をおいて

“ではどうぞこちらへ ”

と二階に案内される。

鬼卵とは日坂宿を終の住処とした栗杖亭鬼卵(りつじょうていきらん)と名乗る自由人にして戯作者・狂歌師・俳人のことだ。

鬼卵は文人墨客で身を立てたいというアニマルスピリット(衝動)に駆られて武士を辞し狂歌・画・和歌・俳諧にいそしみ、その半生を自分の道を探したずねて漂泊を友とした。

旅では、妻や養女が先逝くなどの不遇の暮らしに重苦しさを漂わせたと聞く。

店主

“このところ、鬼卵を尋ねていらっしゃるお客様が増えましてな ”

案内された先に鬼卵作の漢画と俳画一対の水墨画の掛軸が掛けられており、先客が熱心に軸を観ている。

濃厚な少々暗めな彩色トーンのアクの強そうな人物表現の軸はいかにも漢画だなと思いつつ、隣の俳画一対の軸に目を移す。

“こちらの方が好まれるかもしれませんな”

と店主が水墨画の軸を指さす。

俳人と思わしき人物の簡潔な表現は与謝蕪村風ともいえようか。

店主

“後姿の俳人は芭蕉だと推察しております”

クニオ

“芭蕉のような漂泊の旅にあこがれたいたのでしょうか”

芭蕉の姿(後姿)を追い求めたいと思い、旅路で生涯を終えようと思ったのか。

しかし、齢60歳に近くして日坂に隠棲することになる、そのわけを知りたくなった。

無言で軸を見つめるクニオ

店主

“こちらも逸品といえましょう”

と大ぶりの軸を持ち出し掛ける、椿椿山の着彩した山水画だ。

まだ暑さの残る晩夏の昼下がりだろうか、秋の七草が咲く景にたおやかな趣を感じさせる。

さらに目を凝らすクニオ

クニオ

“おやおや、昆虫も戯れていますね! ”

草花も昆虫も深く観察された様子で、命への慈しみが感じられる …… 目を凝らすほどに発見がある …… 品のよい作品だと思った。

店主

“そうでしょう、私どもの商いの醍醐味は、歴史に埋もれてしまった逸品を発見し、喜びを分かち合うことでございます”

芸術を通じて創造性や美しさ楽しむ=精神的栄養を分かちあいましょうと語る店主に、いよいよ何者だろうと関心を抱くクニオ。

江戸時代は、参勤交代によって街道は整備され、それに伴い江戸や京の文化の伝播が始まり、諸国間も交流が盛んになる。

時を同じくして、文人と呼ばれ総じて在野の知識人が台頭し庶民的な絵画が興隆する。

諸国に伝播した文化の芽は、互いに刺激し合い華開いていった。

掛川は藩主太田公の学問や文化の奨励を受け、遠江における学芸文化の府となっていく、学問や書画においては文人墨客が集い切磋琢磨し、商いにおいては、義をもって利を追求した商人たちが切磋琢磨した。

店主

“松風の存在がおおきゅうございますな”

松風とは、自らも画人でありながら「遠州第一の好事家」と称され、裕福な財力で画人たちを側面から援助した風流人の大庭松風のことだ(* )

店主

“鬼卵が日坂宿を終の住処と決めたのも、松風の招きかもしれませんな”

クニオ

“だとする愉快ですね!”

当時、すでに掛川は各地の文人墨客を受け入れる土壌が育ち、藩主、武家、町人を問わず学問や文化を面白がり、精神的栄養を分かち合う雰囲気があったのだろう。

クニオ

“鬼卵にはそんな気風が肌に合ったんでしょうか!“

店主

“松風ともども、面白がったかもしれませんな”

鬼卵や松風に思いをはせながらも店主は少々のいら立ちを隠せない様子。

先人が出会った学問や文化、それを面白がり、その瞬間の充実した人生を楽しむ、そんな気風、精神風土が埋もれてしまった状況にやるせない思いを抱いているようだ。

店主

“アニマルスピリット(衝動)を面白がる、闊達にして愉快な文人達、義をよりどころとした商人 …… 次の世代に伝えていかないといけません“

こういった文化遺産はただ放っておけば自然と残っていくわけではない、今、生きる人々の残す努力、伝える意思があって始めて、我々が精神的栄養を享受し豊かさが実感できるのだなと 店主の思いを聞きながら思った。

クニオ

“風月を愛で 人生を楽しむ …… か”

と鬼卵の言葉を思い出す。(*1)

この文は『「きらん風月」:永井紗耶子著 (株)講談社』をヒントに構成しました。

永井氏はこの本を出版するにあたり鬼卵のような「型にはまらない人が、生きられる居場所が江戸時代にもあった」と述べています、そんな鬼卵が日坂を居場所とし終の住処と定めたわけを探りたいと思ったことが始まりです。

参考資料

(*1)「きらん風月」 p306 永井紗耶子著 (株)講談社

・栗杖亭鬼卵の生涯 岸 得蔵

・東海道人物志・解題 「遠江」第7号・浜松史跡調査顕彰会編 神谷昌志

#木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

“頼もう ” 店先から声をかける!

店は掛川城からほど近く、今では面影もないが、かつては掛川藩城下の一角にあたる場所だ。

“頼もう ”

クニオは再度、店の奥に声をかける。

店主

“どちら様でしょう ”

中年の目鼻立ちのすっきりした温容の顔立ちの店主奥から顔を出した。

店主

“書画、軸をご所望で ”

クニオ

“いや、こちらに鬼卵の書画があると聞き及んだので …… ”

店主

“さようでございますか …… ”

思案顔の店主 …… 少々、間をおいて

“ではどうぞこちらへ ”

と二階に案内される。

鬼卵とは日坂宿を終の住処とした栗杖亭鬼卵(りつじょうていきらん)と名乗る自由人にして戯作者・狂歌師・俳人のことだ。

鬼卵は文人墨客で身を立てたいというアニマルスピリット(衝動)に駆られて武士を辞し狂歌・画・和歌・俳諧にいそしみ、その半生を自分の道を探したずねて漂泊を友とした。

旅では、妻や養女が先逝くなどの不遇の暮らしに重苦しさを漂わせたと聞く。

店主

“このところ、鬼卵を尋ねていらっしゃるお客様が増えましてな ”

案内された先に鬼卵作の漢画と俳画一対の水墨画の掛軸が掛けられており、先客が熱心に軸を観ている。

濃厚な少々暗めな彩色トーンのアクの強そうな人物表現の軸はいかにも漢画だなと思いつつ、隣の俳画一対の軸に目を移す。

“こちらの方が好まれるかもしれませんな”

と店主が水墨画の軸を指さす。

俳人と思わしき人物の簡潔な表現は与謝蕪村風ともいえようか。

店主

“後姿の俳人は芭蕉だと推察しております”

クニオ

“芭蕉のような漂泊の旅にあこがれたいたのでしょうか”

芭蕉の姿(後姿)を追い求めたいと思い、旅路で生涯を終えようと思ったのか。

しかし、齢60歳に近くして日坂に隠棲することになる、そのわけを知りたくなった。

無言で軸を見つめるクニオ

店主

“こちらも逸品といえましょう”

と大ぶりの軸を持ち出し掛ける、椿椿山の着彩した山水画だ。

まだ暑さの残る晩夏の昼下がりだろうか、秋の七草が咲く景にたおやかな趣を感じさせる。

さらに目を凝らすクニオ

クニオ

“おやおや、昆虫も戯れていますね! ”

草花も昆虫も深く観察された様子で、命への慈しみが感じられる …… 目を凝らすほどに発見がある …… 品のよい作品だと思った。

店主

“そうでしょう、私どもの商いの醍醐味は、歴史に埋もれてしまった逸品を発見し、喜びを分かち合うことでございます”

芸術を通じて創造性や美しさ楽しむ=精神的栄養を分かちあいましょうと語る店主に、いよいよ何者だろうと関心を抱くクニオ。

江戸時代は、参勤交代によって街道は整備され、それに伴い江戸や京の文化の伝播が始まり、諸国間も交流が盛んになる。

時を同じくして、文人と呼ばれ総じて在野の知識人が台頭し庶民的な絵画が興隆する。

諸国に伝播した文化の芽は、互いに刺激し合い華開いていった。

掛川は藩主太田公の学問や文化の奨励を受け、遠江における学芸文化の府となっていく、学問や書画においては文人墨客が集い切磋琢磨し、商いにおいては、義をもって利を追求した商人たちが切磋琢磨した。

店主

“松風の存在がおおきゅうございますな”

松風とは、自らも画人でありながら「遠州第一の好事家」と称され、裕福な財力で画人たちを側面から援助した風流人の大庭松風のことだ(* )

店主

“鬼卵が日坂宿を終の住処と決めたのも、松風の招きかもしれませんな”

クニオ

“だとする愉快ですね!”

当時、すでに掛川は各地の文人墨客を受け入れる土壌が育ち、藩主、武家、町人を問わず学問や文化を面白がり、精神的栄養を分かち合う雰囲気があったのだろう。

クニオ

“鬼卵にはそんな気風が肌に合ったんでしょうか!“

店主

“松風ともども、面白がったかもしれませんな”

鬼卵や松風に思いをはせながらも店主は少々のいら立ちを隠せない様子。

先人が出会った学問や文化、それを面白がり、その瞬間の充実した人生を楽しむ、そんな気風、精神風土が埋もれてしまった状況にやるせない思いを抱いているようだ。

店主

“アニマルスピリット(衝動)を面白がる、闊達にして愉快な文人達、義をよりどころとした商人 …… 次の世代に伝えていかないといけません“

こういった文化遺産はただ放っておけば自然と残っていくわけではない、今、生きる人々の残す努力、伝える意思があって始めて、我々が精神的栄養を享受し豊かさが実感できるのだなと 店主の思いを聞きながら思った。

クニオ

“風月を愛で 人生を楽しむ …… か”

と鬼卵の言葉を思い出す。(*1)

この文は『「きらん風月」:永井紗耶子著 (株)講談社』をヒントに構成しました。

永井氏はこの本を出版するにあたり鬼卵のような「型にはまらない人が、生きられる居場所が江戸時代にもあった」と述べています、そんな鬼卵が日坂を居場所とし終の住処と定めたわけを探りたいと思ったことが始まりです。

参考資料

(*1)「きらん風月」 p306 永井紗耶子著 (株)講談社

・栗杖亭鬼卵の生涯 岸 得蔵

・東海道人物志・解題 「遠江」第7号・浜松史跡調査顕彰会編 神谷昌志

#木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

2024年04月05日

能はこんなに面白い」 その二

能はこんなに面白い」 その二 2024 3/13

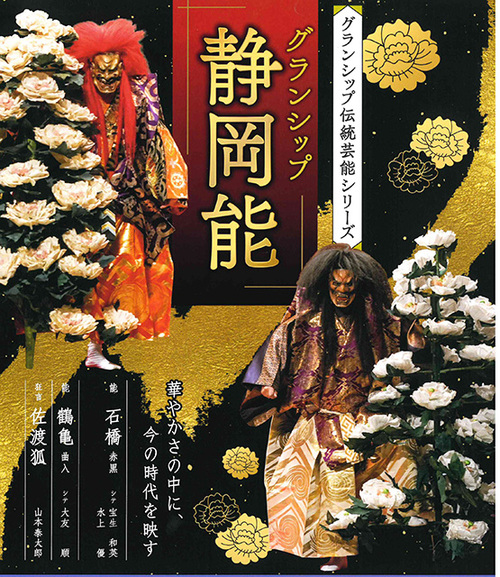

能「石橋」(宝生流) 後場

突如として赤と黒の獅子が出現し、紅白の牡丹に戯れ激しく乱舞する連獅子の振る舞いが後場の見どころだ。

ヨシコ

“連獅子の乱舞に もうー 釘付け!”

クニオ

“舞台を圧倒してたね”

連獅子の威風堂々とした舞に心をわしづかみにされた二人。

ヨシコ

“獅子って霊獣(*1)でしょ”

クニオ

“文殊菩薩の乗り物だよね”

日本の釈迦三尊では、左脇侍に獅子に乗った文殊菩薩、右脇侍に白像に乗った普賢菩薩を配する例が多いと聞く。

ヨシコ

“文殊菩薩の使者でもあるんだって”

クニオ

“乗り心地はどうなんだろう―”

一度、乗ってみたいものだと妄想を立ち上げているクニオ。

ヨシコ

“はー !”

連獅子の乱舞はあたりを払い息もつけぬほどだ。

獅子団乱旋(とらでん)の舞楽のみぎん

獅子団乱旋の舞楽のみぎん。

牡丹の花房、匂い満ちみち。

大きんりきんの獅子がしら。

―中略―

万歳千秋と舞いをひさめ。

万歳千秋と舞いをひさめて。

獅子の座にこそ、直りけれ。

出典ウイキディペディア

「花に戯れ、枝に伏して転ぶ獅子の乱舞は、そのまま、千秋万歳、天下泰平のめでたさを祝う舞に外ならない」と山折哲雄(*2)は言う。

獅子は、千秋万歳、天下泰平と舞い納めて「獅子の座」(*3)に直る。

ところで能楽は「小書」(*4)なる手法で各流の主張に沿った演出をする余地を残している、今回のグランシップ静岡能では「小書」を使い新しい演出を披露した。

「疫病(コロナ)が我々に不安と恐怖を引き起こした、その不安と恐怖はさらに対立をも生みだしてしまう現代社会の脆弱性を能楽で表現したいという思いに駆られ、新しい演出を試みた。

対立を示す赤獅子と黒獅子が乱舞する、しかし対立や苦難を乗り越えた先に成熟(天下泰平)がある事を「小書」という形で残すこととした」

宝生流第20代宗家 宝生和英

ヨシコ

“宗家の気持ちはわかるけどねー…………赤と黒が対立の象徴と言われてもね ”

その深いメッセージが読み取れず少々不満げなヨシコ。

クニオ

“シンクロしてたからね”

ヨシコ

“対立なんて想像もできなかったでしょう?”

この「わからない」をどう捉えたらいいんだろう……“うーん”……しばしの沈黙と思案ののち ハットして膝を打つヨシコ ‼

ヨシコ

“「能を理解するには事前に特段の予備知識が求められる」って聞いたことない?”

クニオ

“あるある、日本の様々な古典が引用されているって……”

仏典や漢籍、「万葉集」あり「新古今和歌集」あり「源氏物語」や「平家物語」あり故事来歴ありと様々な古典や書物から引用されている。(*5) そう、能は予備知識が必要なんですね。

ヨシコ

“うーん でも古典の予備知識がないと楽しめないって言われたらねー”

クニオ

“「能はこんなに面白くない」になっちゃうね σ(´-ε-`)ウーン ”

その時、ある事に気付くクニオ ‼

クニオ

“そうそう、内田樹(*6) さんが 面白いことを言ってたよ”

ヨシコ

“どんな事 ? ”

クニオ

“こう楽しみなさいっていうマニュアルがあるわけじゃないから「わからいなら、わからないなりに勝手に妄想を立ち上げて楽しめばいい」って”

能の作者は自作の能をこんな方向で理解してほしいと観る人に強要しない、観る人のその時の精神状態や教養に任せ、何を観て感じるかはその人に任せられている。(*6)

ヨシコ

“マニュアルなし 妄想あり 観る人任せ か ”

クニオ

“そういう事”

妄想を立ち上げるから面白い …… 二人はそう思った。

(*1)霊獣

神の使いや神と特別な関係のある動物をさす。

(*2)「能を考える」 山折哲雄著 中央公論新社

(*3)「獅子の座」) 釈迦が説法の際に座す宝座のこと

(*4)小書(こがき):

能楽の特殊演出のこと。番組で曲名の横に小さく表示することから、小書と呼ぶ。

(*5)「能はこんなに面白い」 観世清和+内田樹 小学館

(*6)「変調 日本の古典講座」 内田樹+安田登 祥伝社

能「石橋」(宝生流) 後場

突如として赤と黒の獅子が出現し、紅白の牡丹に戯れ激しく乱舞する連獅子の振る舞いが後場の見どころだ。

ヨシコ

“連獅子の乱舞に もうー 釘付け!”

クニオ

“舞台を圧倒してたね”

連獅子の威風堂々とした舞に心をわしづかみにされた二人。

ヨシコ

“獅子って霊獣(*1)でしょ”

クニオ

“文殊菩薩の乗り物だよね”

日本の釈迦三尊では、左脇侍に獅子に乗った文殊菩薩、右脇侍に白像に乗った普賢菩薩を配する例が多いと聞く。

ヨシコ

“文殊菩薩の使者でもあるんだって”

クニオ

“乗り心地はどうなんだろう―”

一度、乗ってみたいものだと妄想を立ち上げているクニオ。

ヨシコ

“はー !”

連獅子の乱舞はあたりを払い息もつけぬほどだ。

獅子団乱旋(とらでん)の舞楽のみぎん

獅子団乱旋の舞楽のみぎん。

牡丹の花房、匂い満ちみち。

大きんりきんの獅子がしら。

―中略―

万歳千秋と舞いをひさめ。

万歳千秋と舞いをひさめて。

獅子の座にこそ、直りけれ。

出典ウイキディペディア

「花に戯れ、枝に伏して転ぶ獅子の乱舞は、そのまま、千秋万歳、天下泰平のめでたさを祝う舞に外ならない」と山折哲雄(*2)は言う。

獅子は、千秋万歳、天下泰平と舞い納めて「獅子の座」(*3)に直る。

ところで能楽は「小書」(*4)なる手法で各流の主張に沿った演出をする余地を残している、今回のグランシップ静岡能では「小書」を使い新しい演出を披露した。

「疫病(コロナ)が我々に不安と恐怖を引き起こした、その不安と恐怖はさらに対立をも生みだしてしまう現代社会の脆弱性を能楽で表現したいという思いに駆られ、新しい演出を試みた。

対立を示す赤獅子と黒獅子が乱舞する、しかし対立や苦難を乗り越えた先に成熟(天下泰平)がある事を「小書」という形で残すこととした」

宝生流第20代宗家 宝生和英

ヨシコ

“宗家の気持ちはわかるけどねー…………赤と黒が対立の象徴と言われてもね ”

その深いメッセージが読み取れず少々不満げなヨシコ。

クニオ

“シンクロしてたからね”

ヨシコ

“対立なんて想像もできなかったでしょう?”

この「わからない」をどう捉えたらいいんだろう……“うーん”……しばしの沈黙と思案ののち ハットして膝を打つヨシコ ‼

ヨシコ

“「能を理解するには事前に特段の予備知識が求められる」って聞いたことない?”

クニオ

“あるある、日本の様々な古典が引用されているって……”

仏典や漢籍、「万葉集」あり「新古今和歌集」あり「源氏物語」や「平家物語」あり故事来歴ありと様々な古典や書物から引用されている。(*5) そう、能は予備知識が必要なんですね。

ヨシコ

“うーん でも古典の予備知識がないと楽しめないって言われたらねー”

クニオ

“「能はこんなに面白くない」になっちゃうね σ(´-ε-`)ウーン ”

その時、ある事に気付くクニオ ‼

クニオ

“そうそう、内田樹(*6) さんが 面白いことを言ってたよ”

ヨシコ

“どんな事 ? ”

クニオ

“こう楽しみなさいっていうマニュアルがあるわけじゃないから「わからいなら、わからないなりに勝手に妄想を立ち上げて楽しめばいい」って”

能の作者は自作の能をこんな方向で理解してほしいと観る人に強要しない、観る人のその時の精神状態や教養に任せ、何を観て感じるかはその人に任せられている。(*6)

ヨシコ

“マニュアルなし 妄想あり 観る人任せ か ”

クニオ

“そういう事”

妄想を立ち上げるから面白い …… 二人はそう思った。

(*1)霊獣

神の使いや神と特別な関係のある動物をさす。

(*2)「能を考える」 山折哲雄著 中央公論新社

(*3)「獅子の座」) 釈迦が説法の際に座す宝座のこと

(*4)小書(こがき):

能楽の特殊演出のこと。番組で曲名の横に小さく表示することから、小書と呼ぶ。

(*5)「能はこんなに面白い」 観世清和+内田樹 小学館

(*6)「変調 日本の古典講座」 内田樹+安田登 祥伝社

2024年02月06日

「能はこんなに面白い」 その一

「能はこんなに面白い」 その一 2024 2/6

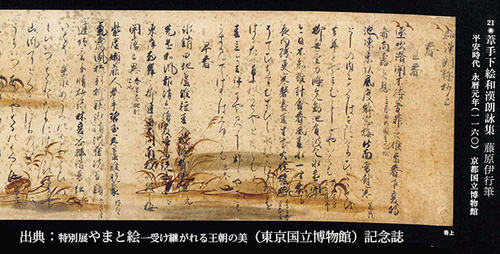

「石橋(シャッキョウ)」はドラマチックな能と言われている、古代中国の唐土清涼山の石橋を舞台に、前場と後場が劇的に変わる演出は見ものだ。

グランシップ静岡能(*1)で披露された石橋は小書(*2)により新たな演出を取り入れた意欲作だ。

能「石橋」(宝生流) 前場

「出家して寂昭法師と名乗る大江定基は、清涼山(唐)の文殊浄土に係る石橋の麓に着く、そこに現れた樵童(しょうどう)は、石橋を渡ろうとする寂昭法師を止め、渡る事の困難さを示し暫くここで待てと告げて去っていく」

ヨシコ

“前場と後場では演出がガラッと変わるのね”

クニオ

“いかにも眠気を誘う前場!”

ヨシコ

“あくびを押し殺すのが大変だったわよ”

クニオ

“僕も でも、地謡の心地良さに包まれて、ついっていう感覚だけど”

ヨシコ

“??・・・”

クニオ

“ほれ声明だよ、地謡方の微妙な呼吸と謡の重なり合いがね 声明のようにだんだんと厚みのある響きに包まれて……なんとも心地よく感じなかった?”

ヨシコ

“そういえば ウーン ゆりかごでまどろむような ”

二人にとって地謡方とのシンクロは、能の魅力の新しい発見だった。

宗教学者の山折哲雄氏は、石橋を観た時、即座に二河白道図をイメージしたと言っている(*3)、二河白道図とは浄土信仰に基づく宗教画である。

二河白道は中国古代の善導が極楽往生を進める比喩として発想されたようだ。二河とは火の川(怒り)と水の河(貪欲)のこと、二河の間に白い道が通っている、道をたどれば浄土・極楽に達する、その白い道は深い信仰心を持つ者の前に一筋の道筋が現れる と信じられていた。

ヨシコ

“でも、能って写実的でないから、石橋が懸崖で地獄のような深い谷に渡された橋だなんてイメージできないわよ”

クニオ

“能の舞台は省略に省略を重ねて極めて簡素、演技も具象性を排除して限りなくシンプルだからね”

ヨシコ

“それでイメージしろなんておかしくない”

クニオ

“そこ々、その間を想像力で埋めろと言われているよね”

ヨシコ

“想像力で完成させる?“

省略し余白をつくる事、表現し尽くさず、何も描かれていない余白を作者と鑑賞者が想像力の限りを尽くして完成させる、能が省略を美とする演劇と言われる所以だ(*4)

クニオ

“そこが能の奥深いところだよ きっと そこに はまるんだよ!”

ヨシコ

“まー 二河白道を知ってたら、よりリアルに浮かぶかも”

クニオ

“山折哲雄氏は「石橋は二河白道のイメージに導かれて創作されたのではないか」とも言ってるよ”

ヨシコ

“そうなんだ、能って様々なジャンルの古典や仏典などが引用され折りたたまれているのね えーと 芸能の有職故実?”

クニオ

“??・・・”

ワキ「謂はれを聞けばありがたや。ただ世の常乃行人ハ。左右なう渡らぬ橋よなう」

シテ「御覧候へ、この瀧波乃。雲より落ちて、数千丈。瀧壺までハ、霧深うして。身の毛もよだつ、谷深み」

カカル ワキ「巌峨々たる岩石に」

シテ「僅かに懸る石の橋」

ワキ「苔ハ滑りて足もたまらず」

シテ「わたれば目も眩れ」

と謡い上げられた時、見所の僕らは石橋の両側は深い谷にえぐられ、奈落の底は霧の中、懸崖で地獄のような深い谷の光景がイメージできるのだ。

とても人力では渡る事ができない、仏力を得たものだけに許される…………。

クニオ

“ふ― ここで一息入れません?”

ヨシコ

“そうね、お茶にしましょう”

ヨシコ・クニオ

“前場の「序」から後場の「急」へ(*5) 赤と黒の連獅子が登場しますよ、ご期待くださいね。“

To be continued

(*1) グランシップ静岡能で上演 石橋の他に能:鶴亀、狂言:佐渡狐能。

(*2)小書 the能com

狂言の特別な演出のこと。番組の曲名の左脇に、演出の名称が小さく表記されることから「小書」という。小書をまったく持たない曲もあるが、小書を複数持つ曲も多く、複数の小書を組み合わせて曲を演ずることもある。

(*3)「能を考える」 中公業書 山折哲雄

(*4)「能はこんなに面白い」 小学館 観世清和・内田樹 表題もこの書名をいただきました。

(*5)「序・破・急」 the能com

序破急は能・狂言の演出理論のひとつで、構成・演出・速度などを3段階に分けた考え方。雅楽にある語を取り入れたと言われ、能の大成期にはすでに用いられていた。

序は導入の静かな部分、ゆっくりとした拍子にはまらない部分、破は中心となる展開部、急は終局に向けた部分というように分けられている。

#木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

「石橋(シャッキョウ)」はドラマチックな能と言われている、古代中国の唐土清涼山の石橋を舞台に、前場と後場が劇的に変わる演出は見ものだ。

グランシップ静岡能(*1)で披露された石橋は小書(*2)により新たな演出を取り入れた意欲作だ。

能「石橋」(宝生流) 前場

「出家して寂昭法師と名乗る大江定基は、清涼山(唐)の文殊浄土に係る石橋の麓に着く、そこに現れた樵童(しょうどう)は、石橋を渡ろうとする寂昭法師を止め、渡る事の困難さを示し暫くここで待てと告げて去っていく」

ヨシコ

“前場と後場では演出がガラッと変わるのね”

クニオ

“いかにも眠気を誘う前場!”

ヨシコ

“あくびを押し殺すのが大変だったわよ”

クニオ

“僕も でも、地謡の心地良さに包まれて、ついっていう感覚だけど”

ヨシコ

“??・・・”

クニオ

“ほれ声明だよ、地謡方の微妙な呼吸と謡の重なり合いがね 声明のようにだんだんと厚みのある響きに包まれて……なんとも心地よく感じなかった?”

ヨシコ

“そういえば ウーン ゆりかごでまどろむような ”

二人にとって地謡方とのシンクロは、能の魅力の新しい発見だった。

宗教学者の山折哲雄氏は、石橋を観た時、即座に二河白道図をイメージしたと言っている(*3)、二河白道図とは浄土信仰に基づく宗教画である。

二河白道は中国古代の善導が極楽往生を進める比喩として発想されたようだ。二河とは火の川(怒り)と水の河(貪欲)のこと、二河の間に白い道が通っている、道をたどれば浄土・極楽に達する、その白い道は深い信仰心を持つ者の前に一筋の道筋が現れる と信じられていた。

ヨシコ

“でも、能って写実的でないから、石橋が懸崖で地獄のような深い谷に渡された橋だなんてイメージできないわよ”

クニオ

“能の舞台は省略に省略を重ねて極めて簡素、演技も具象性を排除して限りなくシンプルだからね”

ヨシコ

“それでイメージしろなんておかしくない”

クニオ

“そこ々、その間を想像力で埋めろと言われているよね”

ヨシコ

“想像力で完成させる?“

省略し余白をつくる事、表現し尽くさず、何も描かれていない余白を作者と鑑賞者が想像力の限りを尽くして完成させる、能が省略を美とする演劇と言われる所以だ(*4)

クニオ

“そこが能の奥深いところだよ きっと そこに はまるんだよ!”

ヨシコ

“まー 二河白道を知ってたら、よりリアルに浮かぶかも”

クニオ

“山折哲雄氏は「石橋は二河白道のイメージに導かれて創作されたのではないか」とも言ってるよ”

ヨシコ

“そうなんだ、能って様々なジャンルの古典や仏典などが引用され折りたたまれているのね えーと 芸能の有職故実?”

クニオ

“??・・・”

ワキ「謂はれを聞けばありがたや。ただ世の常乃行人ハ。左右なう渡らぬ橋よなう」

シテ「御覧候へ、この瀧波乃。雲より落ちて、数千丈。瀧壺までハ、霧深うして。身の毛もよだつ、谷深み」

カカル ワキ「巌峨々たる岩石に」

シテ「僅かに懸る石の橋」

ワキ「苔ハ滑りて足もたまらず」

シテ「わたれば目も眩れ」

と謡い上げられた時、見所の僕らは石橋の両側は深い谷にえぐられ、奈落の底は霧の中、懸崖で地獄のような深い谷の光景がイメージできるのだ。

とても人力では渡る事ができない、仏力を得たものだけに許される…………。

クニオ

“ふ― ここで一息入れません?”

ヨシコ

“そうね、お茶にしましょう”

ヨシコ・クニオ

“前場の「序」から後場の「急」へ(*5) 赤と黒の連獅子が登場しますよ、ご期待くださいね。“

To be continued

(*1) グランシップ静岡能で上演 石橋の他に能:鶴亀、狂言:佐渡狐能。

(*2)小書 the能com

狂言の特別な演出のこと。番組の曲名の左脇に、演出の名称が小さく表記されることから「小書」という。小書をまったく持たない曲もあるが、小書を複数持つ曲も多く、複数の小書を組み合わせて曲を演ずることもある。

(*3)「能を考える」 中公業書 山折哲雄

(*4)「能はこんなに面白い」 小学館 観世清和・内田樹 表題もこの書名をいただきました。

(*5)「序・破・急」 the能com

序破急は能・狂言の演出理論のひとつで、構成・演出・速度などを3段階に分けた考え方。雅楽にある語を取り入れたと言われ、能の大成期にはすでに用いられていた。

序は導入の静かな部分、ゆっくりとした拍子にはまらない部分、破は中心となる展開部、急は終局に向けた部分というように分けられている。

#木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

2024年01月10日

文字(書)は絵の恋人

文字(書)は絵の恋人 2024 1/10

「森は海の恋人」というフレーズを聞いたことがあるだろう、海と森は食物連鎖や自然環境の面で密接な関係にある事から命名されたと聞く。

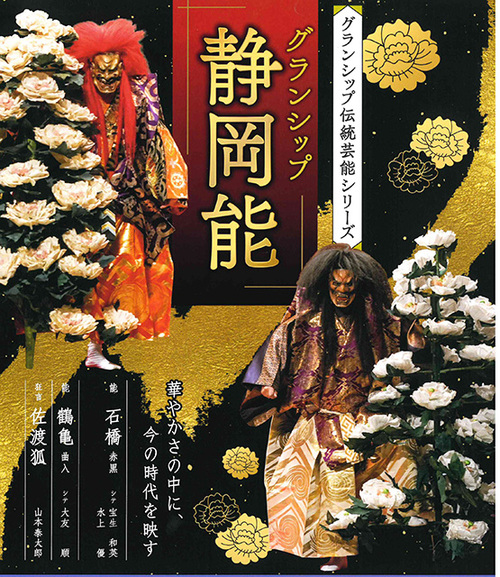

日本美術にも絵画の構成要素が互いに密接な関係をもって絆を深めたジャンルがある、文字絵(*1)というジャンルだ。

文字絵は文字(書)と絵それぞれが絡み合い、響き合って絵画の魅了をさらに高めることができる、まさに「文字(書)は絵の恋人」である。

特に、やまと絵の世界で、葦手(あしで)という手法がちりばめられた作品は日本固有の絵画(絵画に限らないが)と言ってもいいのではないか。(*2)

クニオ

“やまと絵の特徴の一つとして文字(書)と絵の融合があげられるじゃないかな!”

ヨシコ

“文字絵というジャンルね! えーと 葦手っていう手法があったわね”

クニオ

“葦手か〜 葦手はパズルみたいに大人の知的好奇心をくすぐるよね”

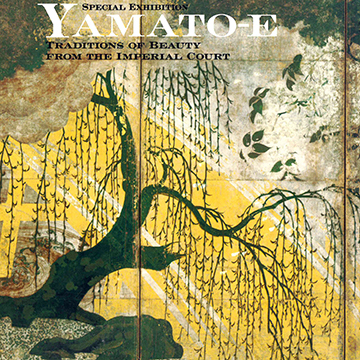

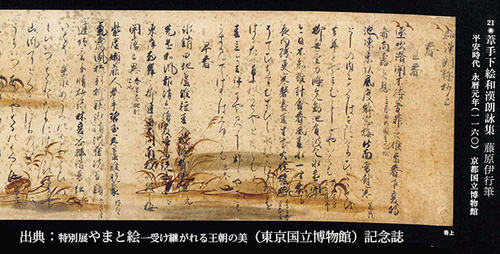

葦手下絵和漢朗詠集(太田切)(*5)

葦手下絵和漢朗詠集(太田切)(*5)

10世紀末から11世紀前半に既存の和歌の歌意を描くという行為(歌絵)が活発化し,そうした歌絵は葦手(*3)と呼ばれる装飾的な文字を伴った遊戯的な側面も合わせて、時の貴族たちに享受され、以降の美術品に多くの影響を与えていった。(*4)

クニオ

“葦手って形の面白さを狙った大人の遊びっていうかな …… 知的遊戯性が魅了だよね”

ヨシコ

“そうね …… でもそれだけとは言えないわよ! 例えば、平家納経や久能寺経のように信仰に裏付けされた作品例もあるしね”

クニオ

“うーん そうか ” と少々落ち込むクニオ

ヨシコ

“でも大丈夫! 久能寺経などに描かれた葦手の意図は歌絵を表現しているし、知的遊戯性という遊び心の発露もあったんじゃないかな”

クニオ

“ (=¯▽¯=)V ”

ヨシコ

“それから時代を経るとね、教養を前提とした作品も出てくるわよ”

クニオ

“フフッ ”

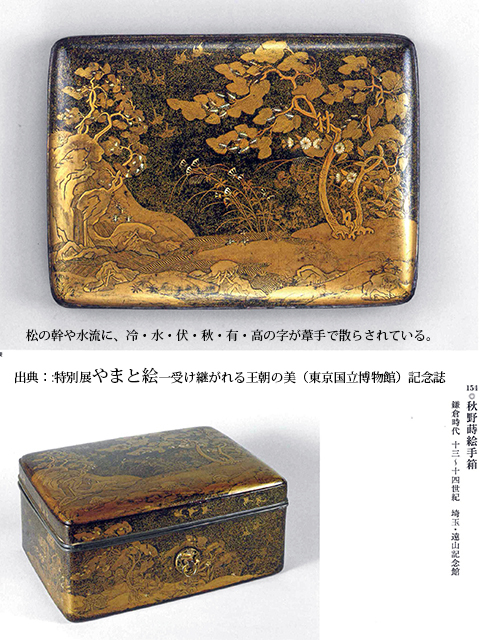

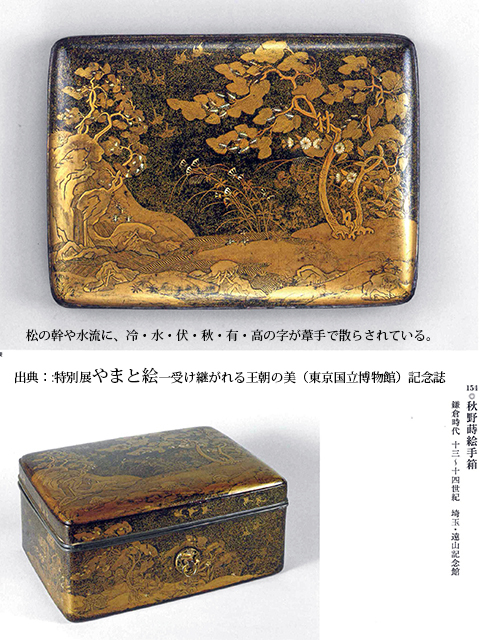

中世になると、葦手の手法はやまと絵的な風雅な趣向が色濃く表現された蒔絵などの漆工品の世界に受け継がれ(*2)、玄妙なる作品が数々登場する。

ヨシコ

“クニオさん〜どうぞ教養をが開陳ください! ご相伴にあずかるわよ ”

クニオ

“サンキュー (⌒∇⌒) 例えば、秋野蒔絵手箱(*6)は源英明の歌を連想せせる趣向で、教養を前提とした表現になっているよね”

ヨシコ

“和漢朗詠集の「夏の日 関して 暑さを 避ける」を知っていなければ、解けないってことね”

クニオ

“そういう事だね! それから春日山蒔絵硯箱(*7)はその格調高き精巧な蒔絵に藻を奪われがちだけど、文字に葦手の手法で隠されている “

ヨシコ

“古今和歌集ね ”

二人の会話はさらにいつ果てることなく……。

文字(書)と絵のコラボレーションと言っていい文字絵表現には、遊びの精神が投影された作品が多くある、日本の美術の奥深さを見る思いがする。

この遊び心、お洒落な感覚、観る者を楽しませる表現を可能にする葦手という手法、ストーリー性のある絵巻物と共に、やまと絵は現代の漫画に繋がっていると云ってもいいのではないか。

(*1)ここでは絵の中に文字を隠すタイプの絵画

(*2)日本美術の核心 矢島新 ちくま書房

(*3) 葦手は装飾文様の一種で文字を絵画的に変形して葦、水鳥、岩などになぞらえて書いたもの。

(*4)特別展 やまと絵-受け継がれる王朝の美 2023年

「やまと絵の成立と展開」 土屋貴裕

(*5)和漢朗詠集 巻下 太田切 伝藤原伊行(これゆき)筆 平安時代(11世紀)

藤原公任(きんよう)が選集した四季など題目に合わせて漢詩や和歌が収まられている、本作は幕末に掛川藩の太田家が所蔵していたので太田切と呼ぶ

(*6)埼玉・遠山美術館蔵 鎌倉時代(13〜14世紀)

(*7)東京・根津美術館蔵 重文 室町時代(15世紀)

#木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

「森は海の恋人」というフレーズを聞いたことがあるだろう、海と森は食物連鎖や自然環境の面で密接な関係にある事から命名されたと聞く。

日本美術にも絵画の構成要素が互いに密接な関係をもって絆を深めたジャンルがある、文字絵(*1)というジャンルだ。

文字絵は文字(書)と絵それぞれが絡み合い、響き合って絵画の魅了をさらに高めることができる、まさに「文字(書)は絵の恋人」である。

特に、やまと絵の世界で、葦手(あしで)という手法がちりばめられた作品は日本固有の絵画(絵画に限らないが)と言ってもいいのではないか。(*2)

クニオ

“やまと絵の特徴の一つとして文字(書)と絵の融合があげられるじゃないかな!”

ヨシコ

“文字絵というジャンルね! えーと 葦手っていう手法があったわね”

クニオ

“葦手か〜 葦手はパズルみたいに大人の知的好奇心をくすぐるよね”

葦手下絵和漢朗詠集(太田切)(*5)

葦手下絵和漢朗詠集(太田切)(*5)10世紀末から11世紀前半に既存の和歌の歌意を描くという行為(歌絵)が活発化し,そうした歌絵は葦手(*3)と呼ばれる装飾的な文字を伴った遊戯的な側面も合わせて、時の貴族たちに享受され、以降の美術品に多くの影響を与えていった。(*4)

クニオ

“葦手って形の面白さを狙った大人の遊びっていうかな …… 知的遊戯性が魅了だよね”

ヨシコ

“そうね …… でもそれだけとは言えないわよ! 例えば、平家納経や久能寺経のように信仰に裏付けされた作品例もあるしね”

クニオ

“うーん そうか ” と少々落ち込むクニオ

ヨシコ

“でも大丈夫! 久能寺経などに描かれた葦手の意図は歌絵を表現しているし、知的遊戯性という遊び心の発露もあったんじゃないかな”

クニオ

“ (=¯▽¯=)V ”

ヨシコ

“それから時代を経るとね、教養を前提とした作品も出てくるわよ”

クニオ

“フフッ ”

中世になると、葦手の手法はやまと絵的な風雅な趣向が色濃く表現された蒔絵などの漆工品の世界に受け継がれ(*2)、玄妙なる作品が数々登場する。

ヨシコ

“クニオさん〜どうぞ教養をが開陳ください! ご相伴にあずかるわよ ”

クニオ

“サンキュー (⌒∇⌒) 例えば、秋野蒔絵手箱(*6)は源英明の歌を連想せせる趣向で、教養を前提とした表現になっているよね”

ヨシコ

“和漢朗詠集の「夏の日 関して 暑さを 避ける」を知っていなければ、解けないってことね”

クニオ

“そういう事だね! それから春日山蒔絵硯箱(*7)はその格調高き精巧な蒔絵に藻を奪われがちだけど、文字に葦手の手法で隠されている “

ヨシコ

“古今和歌集ね ”

二人の会話はさらにいつ果てることなく……。

文字(書)と絵のコラボレーションと言っていい文字絵表現には、遊びの精神が投影された作品が多くある、日本の美術の奥深さを見る思いがする。

この遊び心、お洒落な感覚、観る者を楽しませる表現を可能にする葦手という手法、ストーリー性のある絵巻物と共に、やまと絵は現代の漫画に繋がっていると云ってもいいのではないか。

(*1)ここでは絵の中に文字を隠すタイプの絵画

(*2)日本美術の核心 矢島新 ちくま書房

(*3) 葦手は装飾文様の一種で文字を絵画的に変形して葦、水鳥、岩などになぞらえて書いたもの。

(*4)特別展 やまと絵-受け継がれる王朝の美 2023年

「やまと絵の成立と展開」 土屋貴裕

(*5)和漢朗詠集 巻下 太田切 伝藤原伊行(これゆき)筆 平安時代(11世紀)

藤原公任(きんよう)が選集した四季など題目に合わせて漢詩や和歌が収まられている、本作は幕末に掛川藩の太田家が所蔵していたので太田切と呼ぶ

(*6)埼玉・遠山美術館蔵 鎌倉時代(13〜14世紀)

(*7)東京・根津美術館蔵 重文 室町時代(15世紀)

#木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

2023年12月27日

平安の雅:やまと絵

平安の雅:やまと絵 2023 12/27

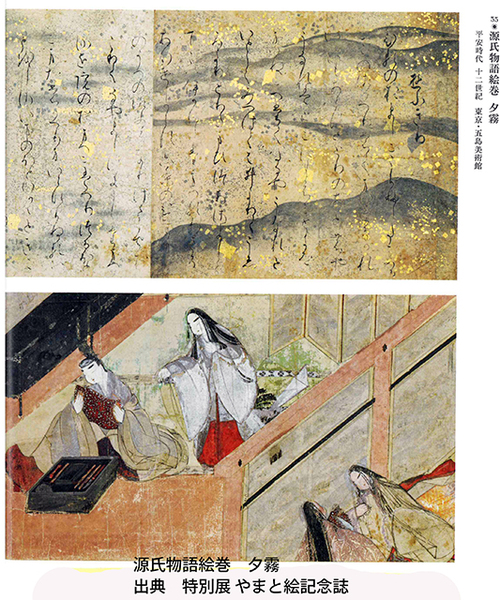

平安時代の絵画で思い浮かぶといえば絵巻物ではないだろうか。その中でも源氏物語を題材にした「源氏物語絵巻」は絵巻物の精華と言っていいだろう。

晩秋の東京国立博物館にて特別展「やまと絵」(*1)が開催され、平安期の四代絵巻が展示されると聞き、二人は早速出かけることと相成った。

ワイワイがやがや …… ゾロゾロもぞもぞ …… ワクワクいらいら

閉展を二日後に控えた祝日の博物館は人で溢れかえっていた。

クニオ

“鑑賞ベルトコンベヤーに乗るしかないね!”

鑑賞ベルトコンベヤーの速度は数cm/秒速ののろのろ運転、みんなイライラしてるだろうに、我々も含め何故か平然を装っている。

そうこうしているうちに観賞ベルトコンベヤーは「源氏物語絵巻」前に差し掛かかった。

ヨシコ

“夕霧の帖だけはじっくり鑑賞できました!”

クニオ

“詞書(ことばがき)(*2)だっけ 読めないけど「ひらがな」は美しかったね”

ヨシコ

“筆跡は勿論、紙や墨を含めてトータルで鑑賞されるものといった美意識があったのよ”

クニオ

“ほー 読まれることより美しく鑑賞に堪えると云うことか ”

絵巻物の特徴の一つは、詞(ことば)を伴っていていること、この文字と絵画の総合体という形式にあるらしい(*3)、詞書は物語を生き生きと語ると同時に、紙料(*4)と呼ばれる用紙と共に美しさを際立たせる装置ともいえるのだ。

ところで、源氏物語絵巻を代表とするやまと絵の誕生した平安時代は、当時の貴族社会の女性たちの文化的営みの発露である美意識が色濃く反映したという意味で、美術史上稀有な時代と言われている。(*5)

クニオ

“絵巻に映し出される世界は、女性たちにとっても魅力的に映っただろうね”

ヨシコ

“想像力たくましい貴族社会の女性たちの想像力をさらに掻き立てたことは間違いない”

クニオ

“例えば、王朝の色を際立たせた女房装束(襲)は女性の感性の賜物だね”

ヨシコ

“かな文字(*6)の広がりも背景としてあるんだと思うな”

クニオ

“かな文字の普及で最も恩恵を受けたのは貴族社会の女性と言われれているね”

後ろ髪を引かれる思いで東京国立博物館を後にしたが、胸の内には伴大納言絵巻、信貴山縁起絵巻、鳥獣戯画を改めてじっくり見てみたいという思いが広がっていた。

日本伝統美術の一翼を担う「やまと絵」を堪能できた一日だった 合掌!

(*1)特別展 やまと絵-受け継がれる王朝の美 東京国立博物館にて開催

四代絵巻、三大装飾経、神護寺三像などおなじみの作品が一挙に集結

(*2)詞書

絵巻物の絵に添えられる説明文

(*3)日本美術の核心 矢島新 ちくま書房

(*4) 紙料 特別展・やまと絵 記念冊子より

文書や経典等の文字を書くときに使用する紙。

平安時代には和歌や物語にふさわしい優雅で繊細、趣のある紙が求められた。型文様を施した雲母刷りの唐紙、蝶や鳥の下絵や透き藻模様の様々な衣意匠を施した紙料が登場し装飾資料と呼ばれた。

(*5)平安の美(絵画・書・工芸) 泉武夫

(*6)かな文字 日本美術史入門 河野元昭 平凡社

九世紀末に漢字の草書体から生まれた仮名が完成し、そのしなやかな字形が言葉のリズムと直結した優美なちらし書きを生む。

#木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

平安時代の絵画で思い浮かぶといえば絵巻物ではないだろうか。その中でも源氏物語を題材にした「源氏物語絵巻」は絵巻物の精華と言っていいだろう。

晩秋の東京国立博物館にて特別展「やまと絵」(*1)が開催され、平安期の四代絵巻が展示されると聞き、二人は早速出かけることと相成った。

ワイワイがやがや …… ゾロゾロもぞもぞ …… ワクワクいらいら

閉展を二日後に控えた祝日の博物館は人で溢れかえっていた。

クニオ

“鑑賞ベルトコンベヤーに乗るしかないね!”

鑑賞ベルトコンベヤーの速度は数cm/秒速ののろのろ運転、みんなイライラしてるだろうに、我々も含め何故か平然を装っている。

そうこうしているうちに観賞ベルトコンベヤーは「源氏物語絵巻」前に差し掛かかった。

ヨシコ

“夕霧の帖だけはじっくり鑑賞できました!”

クニオ

“詞書(ことばがき)(*2)だっけ 読めないけど「ひらがな」は美しかったね”

ヨシコ

“筆跡は勿論、紙や墨を含めてトータルで鑑賞されるものといった美意識があったのよ”

クニオ

“ほー 読まれることより美しく鑑賞に堪えると云うことか ”

絵巻物の特徴の一つは、詞(ことば)を伴っていていること、この文字と絵画の総合体という形式にあるらしい(*3)、詞書は物語を生き生きと語ると同時に、紙料(*4)と呼ばれる用紙と共に美しさを際立たせる装置ともいえるのだ。

ところで、源氏物語絵巻を代表とするやまと絵の誕生した平安時代は、当時の貴族社会の女性たちの文化的営みの発露である美意識が色濃く反映したという意味で、美術史上稀有な時代と言われている。(*5)

クニオ

“絵巻に映し出される世界は、女性たちにとっても魅力的に映っただろうね”

ヨシコ

“想像力たくましい貴族社会の女性たちの想像力をさらに掻き立てたことは間違いない”

クニオ

“例えば、王朝の色を際立たせた女房装束(襲)は女性の感性の賜物だね”

ヨシコ

“かな文字(*6)の広がりも背景としてあるんだと思うな”

クニオ

“かな文字の普及で最も恩恵を受けたのは貴族社会の女性と言われれているね”

後ろ髪を引かれる思いで東京国立博物館を後にしたが、胸の内には伴大納言絵巻、信貴山縁起絵巻、鳥獣戯画を改めてじっくり見てみたいという思いが広がっていた。

日本伝統美術の一翼を担う「やまと絵」を堪能できた一日だった 合掌!

(*1)特別展 やまと絵-受け継がれる王朝の美 東京国立博物館にて開催

四代絵巻、三大装飾経、神護寺三像などおなじみの作品が一挙に集結

(*2)詞書

絵巻物の絵に添えられる説明文

(*3)日本美術の核心 矢島新 ちくま書房

(*4) 紙料 特別展・やまと絵 記念冊子より

文書や経典等の文字を書くときに使用する紙。

平安時代には和歌や物語にふさわしい優雅で繊細、趣のある紙が求められた。型文様を施した雲母刷りの唐紙、蝶や鳥の下絵や透き藻模様の様々な衣意匠を施した紙料が登場し装飾資料と呼ばれた。

(*5)平安の美(絵画・書・工芸) 泉武夫

(*6)かな文字 日本美術史入門 河野元昭 平凡社

九世紀末に漢字の草書体から生まれた仮名が完成し、そのしなやかな字形が言葉のリズムと直結した優美なちらし書きを生む。

#木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

2023年11月27日

王朝の色に挑む

王朝の色に挑む

クニオ

“鮮やかにして冴えざえ!”

ヨシコ

“気高くして優美な美しさ!”

そのまばゆい色彩に魅了され二人は、いつになく上気した気分に包まれている。

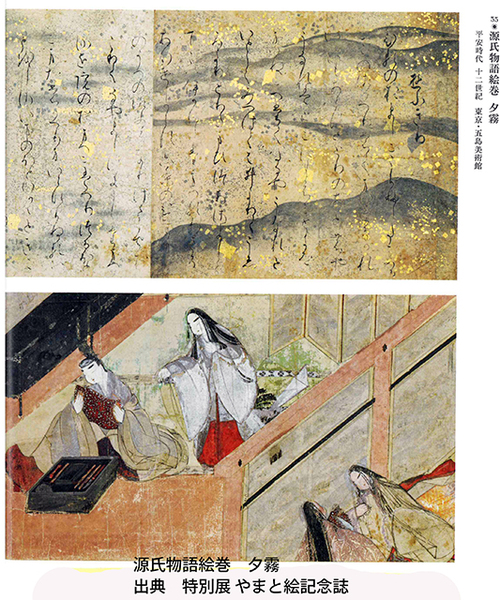

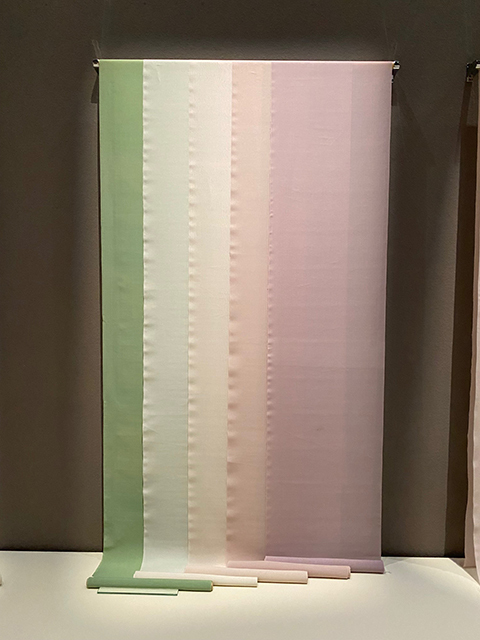

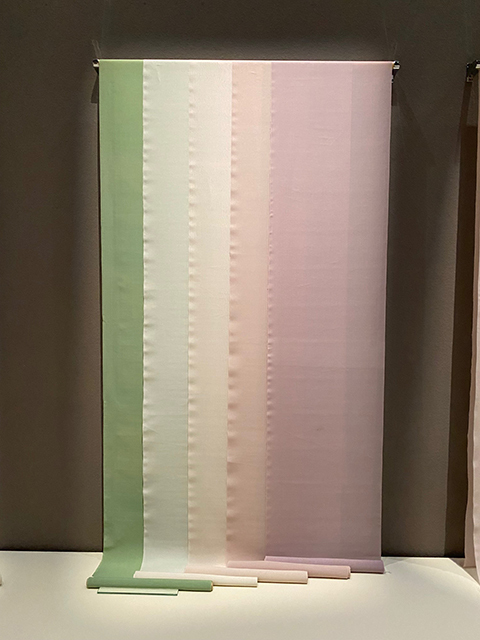

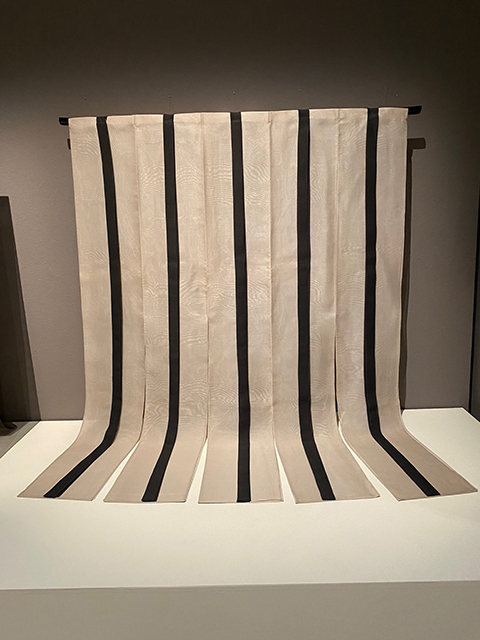

「王朝の色に挑む」は「染司よしおか」が、すでに失われてしまった自然の染料による伝統の色の再現に挑み、あくなき探求心と情熱によりよみがえらせ、(*1)ここ岡崎市立美術博物館にて開催された。

清少納言や紫式部が登場した王朝文化の華やかな平安中期(10世紀〜11世紀)頃に、女房の装束のいわゆる「十二単」(*2)が誕生したと言われている。

十二単は袿(うちぎ)(*3)と呼ばれる複数の衣を重ねることが基本、色や袷(あわせ)(*4)の衣服の表地と裏地の色の組み合わせを襲(かさね)と呼んだ。

女房装束

俳人・詩人の安藤次男(*5)によると、日本人の色彩感覚の基本が「重ねる」=色の組み合わせ(色目)にあるらしい。

重ねの代表的なものに「襲」の色目がある、会場では「染司よしおか」が見立てた初夏の彩りとして「夕顔の襲」が春の彩りとして「藤の襲」が展示されていた。

「染司よしおか」5代目当主の吉岡幸雄は「夕顔の襲」を「中央の黄色は夕顔の花心を見せ、やや濃い緑の葉を背に白く咲く花は、夕暮れの風と共に涼なる心地がする」(*6)と思いを寄せている。

夕顔の襲

藤の襲

クニオ

“原色のように生な色をそのまま見せることを良しとしない王朝の美意識って何だろう”

ヨシコ

“色を重ねて行くことで、色が「うつろう」という感覚があるんじゃない”

クニオ

“なるほど、「うつろう」は移り変わるってことだよね、その変化が色の深みを増す”

ヨシコ

“えーと、色を何層にも重ねることで、色が美しく映りあうってこともあるわよね”

クニオ

“単色では得られない色の深まり、「重ね」の魅力の一つだよね”

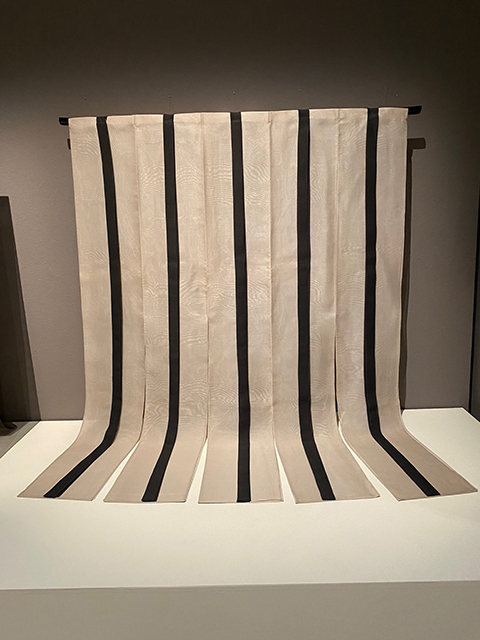

色を重ねるという美意識は十二単の華やかな装束を生み出したが、その美意識の深まりは、王朝人をして、単色を愛でることだけでは飽き足らず、透かすして見る・見せるという感覚を触発せずにはおかなかった。

例えば、源氏物語の夕顔では

「この家のかたはらに、檜垣といふもの新しうして、上は半蔀四五間ばかり上げわたして、簾などもいと白う涼しげなるに、をかしき額つきの透き影、あまた見えて覗く」(*7)という光景が描かれている。

ヨシコ

“光源氏が夕顔を蔀(しとみ)越しに見初める光景を描いているね”

クニオ

“蔀越しに、美しい様子の女房のシルエットが、たくさん透いて見えてこちらを覗いているって光景”

ヨシコ

“生(き)のままでは野暮、霞が掛かっている方が美し ( ゚ー゚)( 。_。)ウン♪ てことね”

原色のように生な色をそのまま見せることを良しとしない美意識は、日本人に通底奏音のごとく横たわる美意識の芽生えかも……。

几帳

(*1)「王朝の色に挑む 」パンフレットより抜粋 岡崎市美術博物館

(*2)十二単という名称は、文献上女房装束(にょうぼうしょうぞく)、裳唐衣(もからぎぬ)等と呼ばれていた装束の後世の俗称。

(*3)最盛期には十数枚重ね着されたが、平安時代末期から5枚に落ち着いた。

(*4)袷とは、裏地のある長着のこと、これに対して裏地のないものは単(ひとえ)と呼ばれる。 (*3)(*4 )出典:ウイキペディア

(*5) 安藤次男 1919年〜2002年 俳人・詩人・評論家

「重ねる」のくだり……日本の色 大岡信編 朝日選書

(*6)日本の色を知る 吉岡幸雄 角川ソフィア文庫

(*7) 訳

この家の隣に、檜垣という檜で作った垣根を新しく作って、上の方は半蔀を四、五間(けん)ほどずらりと吊り上げて、簾などもとても白く涼しそうな所に、美しい額の様子のシルエットが、たくさん見えてこちらを覗く。

(*8)透き影 薄い物や物のすきまをとおして漏れる光

#木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

クニオ

“鮮やかにして冴えざえ!”

ヨシコ

“気高くして優美な美しさ!”

そのまばゆい色彩に魅了され二人は、いつになく上気した気分に包まれている。

「王朝の色に挑む」は「染司よしおか」が、すでに失われてしまった自然の染料による伝統の色の再現に挑み、あくなき探求心と情熱によりよみがえらせ、(*1)ここ岡崎市立美術博物館にて開催された。

清少納言や紫式部が登場した王朝文化の華やかな平安中期(10世紀〜11世紀)頃に、女房の装束のいわゆる「十二単」(*2)が誕生したと言われている。

十二単は袿(うちぎ)(*3)と呼ばれる複数の衣を重ねることが基本、色や袷(あわせ)(*4)の衣服の表地と裏地の色の組み合わせを襲(かさね)と呼んだ。

女房装束

俳人・詩人の安藤次男(*5)によると、日本人の色彩感覚の基本が「重ねる」=色の組み合わせ(色目)にあるらしい。

重ねの代表的なものに「襲」の色目がある、会場では「染司よしおか」が見立てた初夏の彩りとして「夕顔の襲」が春の彩りとして「藤の襲」が展示されていた。

「染司よしおか」5代目当主の吉岡幸雄は「夕顔の襲」を「中央の黄色は夕顔の花心を見せ、やや濃い緑の葉を背に白く咲く花は、夕暮れの風と共に涼なる心地がする」(*6)と思いを寄せている。

夕顔の襲

藤の襲

クニオ

“原色のように生な色をそのまま見せることを良しとしない王朝の美意識って何だろう”

ヨシコ

“色を重ねて行くことで、色が「うつろう」という感覚があるんじゃない”

クニオ

“なるほど、「うつろう」は移り変わるってことだよね、その変化が色の深みを増す”

ヨシコ

“えーと、色を何層にも重ねることで、色が美しく映りあうってこともあるわよね”

クニオ

“単色では得られない色の深まり、「重ね」の魅力の一つだよね”

色を重ねるという美意識は十二単の華やかな装束を生み出したが、その美意識の深まりは、王朝人をして、単色を愛でることだけでは飽き足らず、透かすして見る・見せるという感覚を触発せずにはおかなかった。

例えば、源氏物語の夕顔では

「この家のかたはらに、檜垣といふもの新しうして、上は半蔀四五間ばかり上げわたして、簾などもいと白う涼しげなるに、をかしき額つきの透き影、あまた見えて覗く」(*7)という光景が描かれている。

ヨシコ

“光源氏が夕顔を蔀(しとみ)越しに見初める光景を描いているね”

クニオ

“蔀越しに、美しい様子の女房のシルエットが、たくさん透いて見えてこちらを覗いているって光景”

ヨシコ

“生(き)のままでは野暮、霞が掛かっている方が美し ( ゚ー゚)( 。_。)ウン♪ てことね”

原色のように生な色をそのまま見せることを良しとしない美意識は、日本人に通底奏音のごとく横たわる美意識の芽生えかも……。

几帳

(*1)「王朝の色に挑む 」パンフレットより抜粋 岡崎市美術博物館

(*2)十二単という名称は、文献上女房装束(にょうぼうしょうぞく)、裳唐衣(もからぎぬ)等と呼ばれていた装束の後世の俗称。

(*3)最盛期には十数枚重ね着されたが、平安時代末期から5枚に落ち着いた。

(*4)袷とは、裏地のある長着のこと、これに対して裏地のないものは単(ひとえ)と呼ばれる。 (*3)(*4 )出典:ウイキペディア

(*5) 安藤次男 1919年〜2002年 俳人・詩人・評論家

「重ねる」のくだり……日本の色 大岡信編 朝日選書

(*6)日本の色を知る 吉岡幸雄 角川ソフィア文庫

(*7) 訳

この家の隣に、檜垣という檜で作った垣根を新しく作って、上の方は半蔀を四、五間(けん)ほどずらりと吊り上げて、簾などもとても白く涼しそうな所に、美しい額の様子のシルエットが、たくさん見えてこちらを覗く。

(*8)透き影 薄い物や物のすきまをとおして漏れる光

#木の家 #木組みの家 #土壁漆喰 #民家再生 #自然素材で健康的な暮らし #省エネ住宅 #愛がある #手間かける時間かける #古民家に学ぶ #気候委風土型住宅 #リフォーム #住宅医 #掛川市 #菊川市 #松ケ岡

Posted by pasarela at

21:34

│Comments(0)